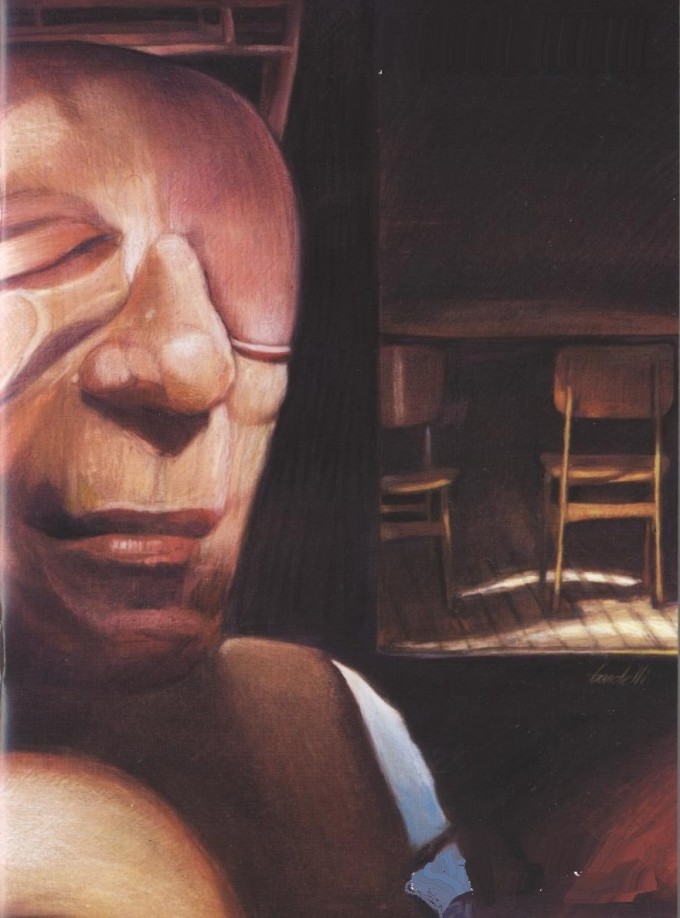

ritratto di chiara vista da mario bardelli

CHIARA, UNA VERA AMICA, NON AVETE BISOGNO DI NEMICI: per stancarvi ancora di più, metto anche “La cavalcata delle Valchirie” di Richard Wagner. All’anagrafe, ma solo all’anagrafe, mi chiamo Brunilde. SCAPPO ALLA PASSEGGIATA, TRE ORE TRE ORE PER DIMINUIRE IL CORTISONE, E’ MEGLIO CHE QUESTA ROBA QUI, ma vi amo, ch.

ANNI? 1998?

6. Alcuni dati della mia infanzia permettono di capire che l’ambiente, e le esperienze, hanno un ruolo altrettanto significativo del patrimonio genetico nel formarsi di una malattia mentale, anche se non mi permetto di entrare nella famosa questione ancora oggi dibattuta dagli scienziati.Io racconto solo quello che ho vissuto per condividerlo.

Mi limito a far presente alcuni dati: il temperamento con cui sono nata, e che tende a percorrere “le vette più alte come le valli più fonde”, come dice Mario, mio marito, va per così dire a onde.

Questo tipo di carattere è quello di mia madre e di mia nonna.

Mio padre era invece una persona equilibrata, buona e costantemente serena, ma il tono in casa era dato dalla passionalità di mia madre perché era lei che dirigeva l’orchestra: aveva una personalità straordinariamente forte e impositiva, oltre che “allegra”, viva e straordinariamente costruttiva.

Mia madre ha vissuto una vita perfettamente sana, in una sua altalena “abbastanza” equilibrata.

Aveva una grandissima ambizione che le permetteva di sopportare più di quindici ore al giorno di lavoro, cosa che, a mio parere, dà la possibilità di impiegare “energia costruttiva” come “energia distruttiva e psicotica” (tutti noi ne abbiamo un po’ per il fatto di essere stati bambini, la differenza con i malati è di grado, così perlomeno penso io).

Nonostante questa grande valvola di sfogo, aveva anche lei i suoi momenti di depressione, nei quali si sdraiava sul letto e diceva che “stava a farsi mangiare dalle mosche”.

Ma l’attività della ditta che dirigeva, e la sua autodisciplina che era ferrea, non le permettevano molti momenti di cedimento.

La sua solidità veniva anche dalla famiglia nella quale era stata allevata : mia nonna era una donna di lavoro molto energica, ma, nello stesso tempo, una chioccia tutta dedita ai suoi pulcini.

Mi spiego con un esempio: mia madre era bellissima, la più bella ragazza della cittadina nella quale era nata, e mia nonna, quando mia madre era già ragazza da marito, addirittura la pettinava prima di uscire, oltre vestirla benissimo, anche se i mezzi erano quel che erano, perché apparisse ancora più bella. Con questo voglio dire che è sempre stata molto accudita: negli studi( le sentiva le lezioni, come del resto a tutti gli altri figli, ma solo dopo aver fatto l’uovo sbattuto con lo zucchero…), era la sua migliore confidente, insomma è stata una mamma in tutto quello che si può desiderare a mio parere, finché poi mia madre si è sposata, a circa trentanni.

Il risultato di questo tipo di educazione è stato che mia mamma semplicemente “adorava” la sua.

Aveva perciò una presenza molto forte dentro di sé che le dava una gran forza di vita. E questa forza l’ha mostrata fino all’ultimo momento di vita.

Ma c’è una cosa che non capisco: mentre adorava sua madre, adorava nello stesso tempo anche se stessa. Come se le due figure fossero sovrapponibili.

Nella vita poi ha sempre ripetuto tutto quello che faceva mia nonna, arrivando addirittura a realizzare ,lei, il grande sogno di sua madre.

Mia nonna aveva tentato infinite volte di mettersi un commercio, ma questo grande sogno era sempre stato stroncato dal marito con una nuova gravidanza.

Inoltre mio nonno era socialista e più di otto ore non voleva lavorare: se aveva del lavoro in più lo dava ai suoi compagni, con grande rabbia di mia nonna che sognava di diventare un’abilissima commerciante e ricchissima. E sua figlia poi c’è riuscita! (I superlativi dipendono ovviamente dal punto di partenza: mio nonno faceva il falegname e aveva cinque figli, anzi sei, ma uno poi era morto, perciò, dato i criteri di mio nonno, che più di otto ore al giorno non lavorava, non erano certamente ricchi!).

Quello che sto raccontando di mia madre, e del suo rapporto con la sua, è molto importante perché, dal momento che mia madre era cresciuta in questo modo, per lei i suoi figli erano un proprio prolungamento, ripetendo in questo la propria storia.

Questa notizia, non so perché, mi è venuto di raccontarla adesso, quando non ha nessuna utilità nel discorso, forse perché eravamo in argomento e perché è la prima volta che mi sorge, mentre verrà buona in seguito.

A differenza di mia madre, io non potevo essere accudita. La quasi assenza dei miei genitori da casa, ha inciso su un temperamento già per natura instabile. Gli alti sono diventati altissimi e i bassi, bassissimi, perché non c’era un centro unificatore che avrebbe potuto essere solo un adulto di riferimento.

Poi, la storia continua come per una piantina che nasce un po’ storta.

Crescendo, le storture si ingigantiscono.

Colmarle non si può più.

Bisogna abituarsi a camminare abbastanza dritti per non destare sospetti, in un equilibrio tutto da inventare nonostante i difetti di base, e non è così facile.

Nel delirio ritornavo bambina, sola e abbandonata a me stessa, a percorrere le strade della mia città, in quel giro obbligato che facevo ogni giorno da una famiglia all’altra, per vivere le storie di tante famiglie che, insieme, non ne componevano una.

Anche in questo percorrere casa dopo casa, c’era divertimento e continue novità, e anche qui dovevo essere buona e ubbidiente per essere accettata.

Questo girovagare quotidiano, mi distraeva dal disorientamento di non avere una presenza a casa, i miei uscivano a lavorare molto prima dell’alba, anche la domenica, e rimaneva una ragazza per mettere a posto e far da mangiare.

Fino ai diciotto mesi mia madre era stata con me, allattandomi, c’era la guerra ed eravamo sfollati nell’entroterra.

Lei aveva una capacità di dedizione infinita, una dedizione intelligente, cosa che è più che “infinita”, l’ho scoperto tanti anni dopo durante una crisi di mania.

Anche se da bambina non l’avrei potuto immaginare.

In questo periodo, fino ai diciotto mesi, si occupava di stare con me e di scappare dai bombardamenti da cui era terrorizzata. Non ha mai dormito svestita una volta per tutta la durata della guerra, tanto per dare un’idea del suo terrore: doveva essere sempre pronta a scappare.

Questo panico arrivava fino a me, la mia vulnerabilità è cominciata lì.

Dal giugno del ’40, noi abitavamo quasi al confine con la Francia, mia madre doveva correre da un posto all’altro senza un momento di requie, e mio padre diceva sempre che avrebbe preferito essere in prima linea che doverle stare dietro.

Il medico che mi aveva fatto nascere, nel luglio del ’44, non aveva fatto in tempo a prendere i ferri che ero già nata; mi aveva chiamato “ il parto lampo” e io mi immaginavo in quella pancia, inondata di adrenalina, con il cuore che mi batteva sempre forte, da cui volevo scappare.

Quando avevo diciotto mesi, mia madre era tornata a lavorare con mio padre, che aveva già ripreso il lavoro nel ’45. Avevano una ditta di esportazione di fiori, non avevano più soldi, persi durante la guerra in titoli di stato.

E mi aveva svezzato.

Era successo tutto insieme, avevo cominciato a mangiare cibi solidi e lei era sparita.

Quando tornava alla sera per la cena, ero già a dormire.

Tutto il mio mondo era sparito, quel sentimento di annichilimento che sentivo nelle crisi era antico, quel panico che arrivava a coprire l’intero universo sorgeva nella mia mente da qui.

Le ragazze che lavoravano in casa erano le mie vere amiche, con loro leggevo i giornali a fumetti con le storie d’amore, unica lettura che potessi fare perché i pochi libri che circolavano in casa, “ In famiglia”,“ Senza famiglia”, mi facevano piangere già dalle prime righe.

Mi raccontavano delle lunghe storie, che erano le mie uniche favole, della loro vita al paese, della fatica di vivere con poco, della famiglia, dei loro fidanzati, tristi storie d’abbandoni.

Stavamo alla finestra a guardare i passanti, ero innamorata di un bambino con i capelli ricci che passava tutti i giorni per andare a comprare il latte, poi le aiutavo a fare i lavori di casa e a cucinare. Era questo il mio modo di giocare.

A volte le loro storie d’amore mi comunicavano un’indicibile angoscia perché la mia mente di bambina capiva che non c’è soluzione all’abbandono, una parola nera, questa, dove mi infilavo affondando.

Avevo un piccolo panchetto, su cui mi mettevo seduta accanto al lavandino, in cucina e mi lasciavo inondare dai loro racconti, insieme agli spruzzi d’acqua e liscivia.

Queste ragazze andavano e venivano, erano gli anni Cinquanta, c’era una sovrabbondanza di manodopera.

Un giorno, per un motivo qualsiasi, sempre a me sconosciuto, erano licenziate e ne arrivava una nuova.

Mia madre sul lavoro vestiva un grembiule nero, era alta e molto robusta, una presenza imponente che mi terrorizzava.

Saliva in casa dal magazzino che era a pianterreno e in cucina discuteva animatamente con la ragazza, alzava la voce, e io le vedevo spuntare sopra la testa una falce affilata come nell’illustrazione del libro di scuola che raffigurava il legnaiolo e la morte.

Nei primi tempi ero stata fortunata perché una ragazza, Tina, era stata con me per un anno, poi si era sposata, ma alla domenica veniva a prendermi per stare con lei e il marito.

Era piemontese e sempre allegra come tutti gli innamorati.

Mi cantava “ Piemontesina bella” ed un giorno l’avevo stupita perché, quando mi aveva svegliata, gliel’avevo cantata tutta. Ero molto piccola per questo l’avevo stupita.

Era stata lei quell’educazione alla musica che è poi diventata una passione per tutta la vita.

Quando ero molto piccola mi mettevano su un seggiolone in cucina e stavo lì buona.

La mia analista in Brasile riteneva che fossi stata una bambina autistica.

Le pareva impossibile che un bambino sano stesse tranquillo su un seggiolone tutto il giorno senza mai piangere.

Ma io passavo il tempo a guardarmi intorno, ero una bambina molto curiosa e, come adesso, forse mi sarò stupita di come lo stesso paesaggio cambi istante dopo istante.

O forse ero solo un bambino infelice che soffriva profondamente.

Comunque sia, il ricordo, ancora abbastanza vivo, di me bambina, è che capivo sempre molto di più di quello che gli adulti pensano che un bambino possa capire (questo vale per tutti i bambini).

Capivo, per esempio, molto bene, che la ragazza doveva fare tutti i mestieri e doveva preparare da mangiare. Allora si mangiavano sempre due piatti, magari uno spezzatino con tante patate e poca carne, ma sempre con un primo.

A tre anni, salendo sul mio panchetto, avevo preparato il sugo di carne per la pasta. Si era presentata una ragazza nuova; mia madre arrivando dal magazzino per farle vedere come fare, aveva trovato tutto pronto.

Questo episodio mi convince abbastanza che passavo il tempo ad osservare; non conosco bambini autistici, ma penso che non possano imparare così dal mondo esterno.

Questo impegno ad osservare mi è poi rimasto tutta la vita, così come la tendenza istintiva a tirarmi indietro per non aumentare i problemi.

Mia madre diceva sempre che ero stata una bambina ubbidientissima: lei si riferiva al fatto che, se mi chiamavano, arrivavo subito.

Penso, oggi, di essere stata una bambina “ubbidiente” alle situazioni: preferivo omettermi, piuttosto che aggravare.

La situazione era già abbastanza aggravata di suo.

Ogni sera i miei litigavano a causa del lavoro.

Ed era il tempo in cui io li vedevo. (Ma loro non mi vedevano).

Dormivo in una culla in camera dei miei dalla parte di mio papà.

Era sempre lui che mi cullava se piangevo. Mia madre aveva fatto da giovane una brutta frattura alla caviglia in seguito alla quale era rimasta zoppa, ed era molto grassa per la mancanza di movimento, e anche perché le piaceva mangiare.

Fin da quando ero nata, era mio padre che si occupava di me e mi teneva in braccio perché piangevo, terrorizzata com’ero dal rumore dei bombardamenti e degli aerei che passavano per andare a bombardare.

Nelle poche foto che ho da piccola, ho sempre una faccia molto spaventata e piango: quell’uomo dietro al telo nero, che faceva le fotografie, mi incuteva terrore, così diceva mia madre.

Probabilmente quel telo scuro, dietro al quale un uomo si nascondeva, e poi un oggetto che mi prendeva di mira, a cui mi avranno detto di guardare e di sorridere, destava in me qualcosa rimasto probabilmente del periodo della guerra, anche se non saprei dire che cosa. Forse bastava poco perché da piccola sorgesse in me la paura. Ricordo di aver avuto una paura terribile delle gallerie: una volta, in una galleria molto lunga, mio padre, come sapesse di psicoterapia, mi aveva salvato. In ogni circostanza che ricordo, poche perché entrambi non c’erano mai, era lui che agiva come madre.

Ad un certo momento nella culla non c’ero stata più, ma non avevo detto niente. Dormivo con le gambe piegate e le ginocchia in bocca.

Mia madre era troppo occupata per accorgersene.

Si accorgeva invece, ed era una tortura, che bagnavo il letto.

Questa cosa la irritava tantissimo, non so perché.

Mi metteva una cerata di plastica che d’estate diventava bollente.

Una sera, in campagna, mia nonna aveva detto: “Dormi con me, sono sicura che non farai la pipì.”

E, d’allora, avevo istantaneamente perso quest’abitudine lunga che mi riempiva di vergogna.

Qualcuno si era accorto che esistevo.

Qualcuno mi aveva dato fiducia.

Qualcuno aveva riconosciuto che potevo crescere.

Da bambina ero sempre malata. Allora mia madre saliva in casa dal magazzino e stava alcuni minuti con me. Mi prometteva sempre un regalo, che non arrivava mai.

Ma, una volta, dopo innumerevoli promesse fallite, ha portato un bellissimo braccialetto d’oro.

Mi ha lasciato allibita e confusa: un certo disagio si mescolava alla felicità e allo stupore.

Farmi regali costosi, invece di attenzione, è poi diventata un’abitudine.

Regali che sistematicamente rifiutavo, sopportandomi poi le scene che seguivano puntualmente.

Ricordo ancora una notte in cui i miei genitori hanno dormito con una pelliccia e una camicetta di seta sotto il letto: lì l’aveva sbattuti mia madre arrabbiata dell’ennesimo rifiuto.

Una volta, invece, mia sorella mi ha comprato tre libretti con testi di blues, spirituals e canzoni folk.

Ho pianto a singhiozzi come chi si libera di un incubo: qualcuno della mia famiglia riconosceva che ero al mondo, io, con la mia individualità, i miei valori, i miei gusti.

Mia sorella è rimasta allibita dalla mia reazione.

Ho saputo in seguito che era stato un consiglio della libraia.

In casa i miei parlavano solo di affari e di soldi, ma io mi astraevo in fantasticherie.

Ho passato l’adolescenza stando a tavola con loro muta e sorda.

Mio padre se ne accorgeva sempre e mi chiedeva: “ Ma a cosa pensi?”

Io ero persa in una nebulosa.

Avevano comprato un bellissimo appartamento. Ne ero rimasta entusiasta. Immaginavo come renderlo ancora più bello, ma, quando parlavo, i miei suggerimenti si dissolvevano come aria che evapora su una parete sabbiosa.

Io non contavo niente, proprio come mio padre.

In casa dominava mia madre e mia sorella. Era un matriarcato.

Ho scelto di dormire nella camera degli ospiti, quella più vicina alla porta di entrata, in un letto matrimoniale che era stato dei miei genitori quando si erano sposati. Nella casa bella se ne erano comperati uno più adeguato.Io non avevo voluto un letto mio.

Ancora una volta mi ero annullata.

Ma un giorno non è stato più possibile.