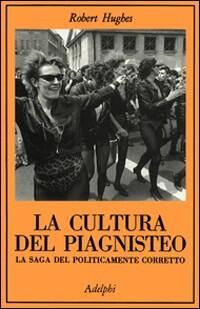

La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto

Robert Hughes

Descrizione

Secondo la dottrina americana del “politically correct” (mai apertamente enunciata ma ferocemente applicata) tutto deve essere “politicamente corretto”: dai comportamenti sessuali ai gusti letterari, al modo di parlare, di vestirsi, di scrivere. Esisterebbe dunque un modo “giusto” di fare le cose. Secondo l’autore il pungolo segreto del “politicamente corretto” è l’insofferenza nei confronti di tutto ciò che ha una qualità, e per questo motivo stesso si distingue, operando una discriminazione verso tutto il circostante.

Robert Studley Forrest Hughes (Sydney, 28 luglio 1938 – New York, 6 agosto 2012) è stato un critico d’arte e saggista australiano, che ha vissuto per oltre trent’anni a New York.

«È una vera fortuna scoprire una seconda città oltre la propria che diventi una vera città natale… Una quarantina di anni fa ho avuto un colpo di fortuna: ho incontrato Barcellona»

(Robert Hughes, Barcellona l’incantatrice, 2005)

Opere

- Goya, Mondadori, Milano 2005, ISBN 9788804549734

- Barcellona l’incantatrice, Feltrinelli, Milano 2005, ISBN 9788871081991

- Barcellona. Duemila anni di arte, cultura e autonomia, Mondadori, Milano 2004, ISBN 9788804526537

- Riflessioni di un pescatore mediocre, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2000, ISBN 8838447691

- La riva fatale. L’epopea della fondazione dell’Australia, Adelphi, Milano 1990, ISBN 9788845907838

- La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto, Adelphi, Milano 1994, ISBN 9788845910937

- Lo shock dell’arte moderna. Cento anni di storia dell’avanguardia, Idealibri, Milano 1982

in questo link, che viene dato come PAOLO MIELI, I CONTI CON LA STORIA, un libro di Mieli del 2015, c’è una chiacchierata sul libro di Hughes e il politicamente corretto, molto più accessibile del testo critico riportato subito dopo dall’Indice…

sempre più leggibile dell’Indice è questo articolo sulla Lettura del Corriere

SANDRO MODEO, Conformisti-del-politicamente-scorretto

http://lettura.corriere.it/debates/conformisti-del-politicamente-scorretto/

La voce della critica

recensione di Gorlier, C., L’Indice 1995, n. 3

Fino a tempi assai recenti, PC valeva come magica indicazione per indicare uno del supremi feticci contemporanei, il Personal Computer. Poi, a complicare le cose, è sopravvenuta una formula più complessa pur nella generale tendenza alla semplificazione, onde PC può stare anche – probabilmente per una durata più ristretta – per Politically Correct, o Political Correctness; più magica e più ambiziosa della prima valenza, anche se, tutto sommato, essa pure “formattabile”, ossia classificabile.

Affermatasi inizialmente negli Stati Uniti, la formula indica, grosso modo, lo sforzo organizzato e progettuale di concedere a qualsiasi minoranza o gruppo per varie ragioni (etniche, comportamentali, di sesso, e via discorrendo) minoritario, pari diritti, opportunità, eliminando qualsiasi tipo di discriminazione anche imponendo – se necessario – con strumenti istituzionali la garanzia paritaria.

Accanto al Politically Correct si è affermata un’altra parola chiave, “multiculturalismo”, che ne rispecchia i principi, opponendosi a qualsiasi forma di omogeneizzazione (il vecchio e logoro, oltre che illusorio “melting pot”) e rivendicando la specificità culturale dei vari gruppi sociali, tutelandone spazi autonomi e precisa identificazione.

Tutto questo suona benissimo ma, come osservava Henry Adams ( storico americano), “la semplicità è complessa”. Così, la tutela dei gruppi culturali minoritari o – per essere più precisi – subalterni rispetto a quelli egemoni richiede garanzie e normative che possono in realtà diventare vessatorie, a cominciare dalla politica delle quote. Già molti anni or sono un bianco respinto all’esame di ammissione all’Università della California a Berkeley poiché il punteggio minimo da lui non raggiunto era assai più elevato rispetto a quello fissato per i neri, portò il suo caso dinnanzi al giudice; lo scorso anno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la legge che provvedeva a creare nel Sud un collegio elettorale ‘ad hoc’ per garantirvi l’elezione di un candidato di colore. Il dibattito, legittimamente, investe preliminarmente il linguaggio, e lo si coglie in uno dei numerosi libri apparsi sull’argomento, “La cultura del piagnisteo” dell’australiano da tempo residente negli Stati Uniti Robert Hughes.

Nella fattispecie, Hughes insiste programmaticamente nell’usare il termine inglese ‘negro’, anziché black o Afro-American, com’è invalso da un paio di decenni, alla luce delle rivendicazioni dei gruppi radicali e delle organizzazioni per i diritti civili. La questione si riverbera ormai fuori degli Stati Uniti. Chi scrive è responsabile di un libro intitolato “Storia dei negri degli Stati Uniti”, apparso a metà degli anni sessanta, quando il termine non possedeva alcun risvolto negativo, e tende ormai ad accettare, invece, nero o afro-americano proprio per la svolta verificatasi in seguito, pur se con qualche imbarazzo considerando che, pur alla luce delle ultime vicende politiche italiane, nero è stato per lungo tempo associato a fascista o neofascista.

Nella sua polemica contro una categoria a suo avviso prevaricatrice e generalizzante, Hughes ostentatamente rifiuta dunque qualsiasi scarto semantico originato dalla categoria del “piagnisteo”. Qui va notato che il titolo italiano esaspera e in certo senso volgarizza l’originale “Complaint” del titolo; d’altronde, Hughes mostra la sua insofferenza per le lamentazioni – a suo avviso – delle supposte vittime della sopraffazione delle vecchie classi egemoni, e, a somiglianza di Philip Roth nel suo romanzo “Portnoy’s Complaint”, gioca scopertamente sul doppio significato del termine inglese, “lamento” e “malattia”.

Hughes, specie nella prima parte del volume, elenca una serie di casi in cui il “lamento” si trasforma in aggressione spesso gratuita e comunque pretestuosa, sino ai limiti estremi del grottesco, da parte di appartenenti a minoranze etniche e culturali. Per converso, egli cerca di porre a fuoco i paradossi e le manifestazioni oggettive di intolleranza che caratterizzano la rigida applicazione del PC nei campus universitari, divenuti sotto questo profilo un’Arcadia fondata su una “fantasia utopica”.

Il gioco risulta anche troppo facile, e si può lecitamente rovesciarlo, ciò che del resto Hughes non manca di fare. Ma andiamo per ordine, avvalendoci pure di altri materiali.

Sul problema del PC sono usciti in questi anni contributi a tonnellate, e qui mi accontenterei di rammentare il numero speciale della “Partisan Review”, “The Politics of Political Correctness” (4/1993) che è in larga misura un fiammeggiante atto di accusa, una decostruzione di oltre duecento pagine.

Qui il “piagnisteo” di Hughes conosce altre e parallele versioni, come il principio di ‘victimology’ coniato da David Sidorsky, professore di filosofia alla Columbia, il quale ritiene di individuare nella professione accademica del PC e del multiculturalismo una presenza neomarxista di impronta spesso gramsciana, con spruzzate di Foucault, laddove Hughes sembra assai meno persuaso della portata di un simile influsso (hanno forse ragione entrambi, nel senso che i coaguli postmarxisti, nel cui novero inserirei altri nomi chiave, Adorno e Raymond William in sommo grado, e naturalmente, sul piano direttamente operativo, Terry Eagleton e Edward Said, citato da Hughes tangenzialmente e in funzione delle proprie argomentazioni, sono consistenti ma non capillari, in quanto insediati in istituzioni ben precise) .

Sia Hughes sia molti dei collaboratori del numero speciale della “Partisan Review” denunciano, a livello propriamente concettuale: a) uno smantellamento e una delegittimazione, spinta alle estreme conseguenze, del canone: meglio commentare un discorso di Martin Luther King che “The Tempest”; b) una rivendicazione tutto sommato sciovinistica, la cosiddetta “selfesteem” (tradotta un poco approssimativamente autostima), e in ogni caso antagonistica, del primato delle culture altre, un tempo subalterne, in particolare quelle africane. Fenomeni del genere sussistono, negli Stati Uniti, nei Caraibi, e naturalmente in Africa, in polemica con l’influsso colonialistico ed eurocentrico, onde non di rado lo stesso marxismo è stato chiamato in causa e aspramente combattuto in quanto dottrina occidentale e suprematista.

Sarei poco incline, comunque, a sopravvalutarli, e d’altronde il rifiuto o lo scompaginamento del canone, talora con motivazioni e pratiche del tutto risibili, si spingono ben oltre il territorio del PC. Bisognerebbe, peraltro, rendersi conto della misura in cui tali sussulti altro non fanno che rovesciare simmetricamente paradigmi diffusi a vario livello per decenni. Si pensi all’indottrinamento da parte di generazioni di docenti europei nel Terzo Mondo: la singolare affermazione “Siete tutti figli di Vercingetorige” rivolta agli studenti africani da una schiera di insegnanti francesi, o il beffardo ritratto del sistema educativo inglese nei Caraibi tracciato con straordinaria efficacia da uno dei maggiori scrittori caraibici di lingua inglese, George Lamming, nell’esemplare romanzo “In the Castle of My Skin*. Proprio Said, in “Culture and Imperialism”, e Abdul R. Jan Mohamed, nel fondamentale “Manichean Aesthetics”, hanno sottilmente e documentatamente illustrato e studiato questo vistoso imporsi di egemonia culturale. Come australiano Hughes rammenta molto a proposito l’indottrinamento di impronta britannica, sul piano strettamente letterario, su quello di storia delle idee o più generalmente di ideologia politica, subito ancora dalla sua generazione in patria, gradualmente sbriciolatosi in anni recenti, e appropriatamente riferisce (ma già lo sapevamo) che una risposta autoctona ha finito spesso per privilegiare, nella cultura australiana, da Lawson a White, la categoria insopprimibilmente originale del paesaggio.

Dal canto suo uno studioso nigeriano, Abiola Krele, ha notato come proprio per reazione all’egemonia una figura ricorrente nella letteratura africana si trovi nella metonimia (Calibano ‘versus’ Prospero; Friday-Venerdì ‘versus’ Robinson), mentre in Sudafrica J.M. Coetzee ha visto nella metonimia uno dei cardini linguistici dell’apartheid.

Se vogliamo, la formula ormai insistita del post-coloniale nei confronti delle culture terzomondiste finisce per ribadire, a onta delle migliori intenzioni, un’ipoteca egemonica. E allora, evitiamo di riferirci necessariamente alle controspinte più gratuitamente radicali.

Sia Hughes sia alcuni dei collaboratori della PR provvedono, s’intende, a segnalare diffusamente una radicalizzazione speculare al PC, opposta e contraria, tipica della destra. Robert Brustein, che ha un solido passato di ‘liberal’, pone sullo stesso piano i “mirmidoni” del PC e quelli schierati attorno a Jesse Helms in difesa dei valori “patriottici”, morali e via discorrendo, nel segno della famigerata tecnica di “addestramento della sensibilità” ammirevolmente teorizzata da Orwell.

Nessuna meraviglia, pur se la sbrigativa classificazione di Hughes dei due campi nei termini di contrapposte e complementari fazioni nell’ambito di un ancestrale puritanesimo lascia alquanto perplessi, amputando o cancellando la costante neoilluministica e libertaria (Jefferson, Paine) tutt’altro che scomparsa.

Un nodo cruciale, infine, nel libro di Hughes, che sorregge in sostanza la sua argomentazione investe – e qui il discorso diventa fatalmente anche politico – lo scollamento tra analisi culturale, fondazione concettuale e ricerca dell’immagine, ovviamente legata alla cultura di massa, che corrisponde alla crescente disaffezione per i grandi temi pubblici, onde il caratteristico fenomeno americano della sempre maggiore astensione dal voto. Al momento di scrivere il libro, Hughes riteneva che la svolta clintoniana avrebbe potuto incidere sotto questo profilo, ma c’è da dubitarne. E d’altronde, come il caso italiano conferma, resta tutto da dimostrare che l’alta percentuale di elettori contrassegni davvero un reale mutamento degli indirizzi politici e una svolta nelle scelte politiche.

Opportunamente qualcuno ha richiamato l’interpretazione di Cristopher Lasch della cultura del narcisismo, in virtù della quale si assiste a un fenomeno di arroccamento di élites tale da scoraggiare valutazioni troppo generalizzanti, anche di fronte a segmenti importanti ma non decisivi, primo fra tutti l’istituzione universitaria.La colpa, a destra e a sinistra, resta per Hughes la sconfessione inconsiderata del canone, e lo troviamo riconfermato nell’ultima parte del suo volume, quando si deplora la censura implicita dei conservatori nei confronti delle arti, che nega ogni sostegno pubblico agli artisti “decadenti” o immorali, ma si liquidano sprezzantemente molti di quegli artisti.

Significativamente, Hughes mostra di apprezzare Derek Walcott, il grande poeta caraibico la cui componente africana possiede una funzione determinante, in quanto nel suo poema “Omeros” si riconduce proprio a uno dei pilastri del canone, laddove, come perentoriamente sostiene Alan Wolfe nel numero della PR, i professori americani di materie umanistiche si preoccupano di studiare Madonna più di Milton; Madonna, rincara Hughes, a volte “à la” Lacan, Baudrillard, Freud, Foucault, onde si saldano pratiche accademiche e interessi della Time/Warner.

Non so quanto di questo dibattito sia esportabile, e mi preoccupa che il PC venga spacciato ormai per una sorta di ideologia ufficiale americana, con un contorno di jeans e orologi Fossil. Il lamento, di Hughes e di chi la pensa come lui, si appunta alla perdita della capacità di produrre cultura, e al declino addirittura del patrimonio della “civiltà: la nostra”. Su quel nostra vale la pena di interrogarsi seriamente, e senza piagnistei.

Claudio Gorlier (Perosa Argentina, 1926 – Torino, 4 gennaio 2017) è stato uno scrittore, accademico e traduttore italiano.

Insegnò Letteratura anglosassone all’Università Ca’ Foscari di Venezia, alla Bocconi di Milano, all’Università di Torino e in diversi atenei dei paesi anglosassoni.

Fu amico di Beppe Fenoglio, Primo Levi, Cesare Pavese, Italo Calvino e Carlo Fruttero, cui ispirò il personaggio dell’americanista Bonetto nel romanzo La donna della domenica, scritto in coppia con Franco Lucentini.

Collaborò con La Stampa, Panorama e i programmi culturali della Rai.

Tra le sue opere: L’Universo domestico e Umoristi della frontiera.

Ho capito di più l’articolo di Modeo. Se non ho capito male, quello che conta, al di là delle sigle e delle mode, è l’effettiva volontà e conseguente azione di chi si dice e si sente antirazzista.