E’ nata a Roma e vive a Roma dove scrive e traduce.

Abbiamo incontrato FLAVIA GASPERETTI, ieri, come autrice del libro di Marsilio : ” Madri e no “

Maternità

Sheila Heti

«Se voglio figli o meno è un segreto che nascondo a me stessa: è il più grande segreto che nascondo a me stessa»

Il desiderio di maternità è un insieme di forze contrastanti che non riguarda solo la procreazione, la famiglia, il padre e la madre, i figli, ma uno spazio emotivo più ampio in cui convivono infelicità e speranza, realizzazione di sé e smarrimento. Ed è da questo assunto, a tratti paradossale, che scaturisce uno degli sguardi più originali e potenti degli ultimi anni su un tema che suscita prese di posizione sempre più inconciliabili. In questo racconto che oscilla tra il romanzo autobiografico e il saggio intimo, il pamphlet provocatorio e un’umoristica indagine filosofica, la narratrice Sheila si avvicina ai quarant’anni, e accanto a sé ha la maggioranza delle amiche che sta considerando la possibilità di avere un figlio o già l’ha avuto. La donna si ritrova a ponderare una scelta che le appare difficilissima, pone a se stessa domande continue e feroci, interroga l’I Ching, si affida al caso beffardo di un lancio di dadi. Il dubbio si insinua come un tarlo, cresce a dismisura, svanisce e ricompare monopolizzando il suo quotidiano, il suo lavoro, la sua relazione sentimentale. «Dovrei fare un figlio con Miles? No. In generale, dovrei avere un figlio? Sì. Allora devo lasciare Miles? No». Ma esiste davvero una soluzione? Sheila si informa, parla con medici, amici, parenti, si confronta con il compagno, non arriva mai ad una risoluzione e fatica a trovare una risposta che le sembri giusta, saggia, moralmente accettabile. Sogni ricorrenti dovuti all’ansia, un insistito scrutinio del proprio corpo, tutto le appare iniquo. Soprattutto la sconvolge il destino già scritto in ogni giovane donna, quello di un imperativo culturale e naturale a cui è impossibile sottrarsi. Heti si aggira in un territorio ostile e poco esplorato, alla ricerca di una nuova maturità come artista e come donna. Maternità è un libro tutto giocato sull’ironia e sull’eccentricità del candore. È una disamina della procreazione dal punto di vista etico, sociale e psicologico, è la cronistoria di un’illuminazione esistenziale che si fa strada faticosamente, e insegue, consapevole della difficoltà della sfida, la possibilità di una nuova stesura delle regole della femminilità.

minima & moralia

blog di approfondimento culturale

4 aprile 2019

http://www.minimaetmoralia.it/wp/maternita-sheila-heti-un-pezzetto-liberta-vera/

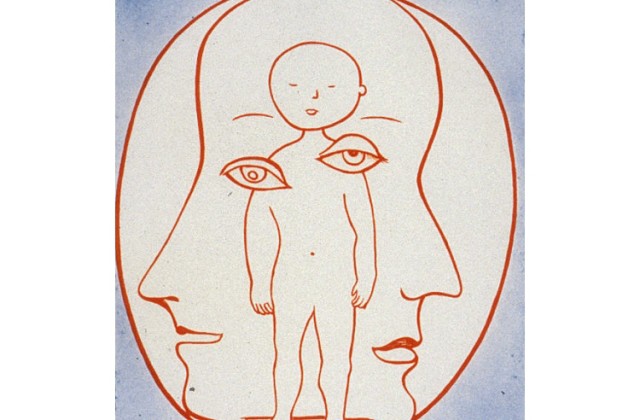

LOUISE BOURGEOIS

“MATERNITÀ” DI SHEILA HETI. UN PEZZETTO DI LIBERTÀ VERA

di Flavia Gasperetti

Miles ha detto che la decisione spetta a me: lui non vuole figli a parte quella che ha già avuto, abbastanza casualmente, quando era giovane, che vive con la madre in un altro paese e passa da noi le feste e metà dell’estate. […]Se proprio voglio un figlio possiamo anche farlo, ha detto, però devi essere sicura.

La protagonista senza nome di Maternità, scritto da Sheila Heti e pubblicato qui in Italia da Sellerio con la traduzione di Martina Testa, deve decidere se vuole avere un figlio e il tempo stringe. È una donna di trentasette anni, una scrittrice con sei libri pubblicati in luogo dei sei figli avuti invece da sua cugina, ha un compagno che ama, è insomma in quella fase della vita che, diamo un po’ tutti per scontato, apre alla stagione della ruminazione obbligatoria. Se vuole un figlio può averlo, ma appunto, deve essere sicura. E questo vuol dire in sostanza rispondere a quella che Rebecca Solnit ha chiamato la madre di tutte le domande. Maternità è la mappa, o forse dovrei dire il diario di viaggio, la narrazione di tutti i luoghi mentali ed emotivi in cui questa domanda ha condotto l’autrice – il libro è definito un romanzo, questa la sua collocazione editoriale, questa la definizione che Heti stessa, a giudicare dalle interviste che ho letto, preferisce. La voce narrante di queste pagine lo chiama, di volta in volta, “un profilattico”, “una scialuppa di salvataggio”, “una difesa scritta”, “il luogo di questa lotta”, “un libro per prevenire lacrime future”.

Quello che non è, ed è questo che lo rende interessante e diverso dalle tante pagine e riflessioni a cui siamo abituati quando parliamo di maternità o del suo rifiuto, è una polemica. Siccome è un romanzo, non ho voglia rivelare il finale, il risultato di tanta ruminazione, anche se quasi tutte le recensioni seguite alla sua uscita non si sono fatte questi scrupoli – ma tutto sommato non serve. In queste pagine, Heti davvero si chiede se vuole avere un figlio, lei davvero non sa la risposta quando comincia la sua meditazione che vediamo dipanarsi capitolo dopo capitolo, frammento dopo frammento. Seguiamo il fluire serpeggiante delle sue riflessioni senza davvero sapere in che direzione la porteranno, e noi con lei, se arrivando alle ultime pagine saremo informati che sta per avere un bambino oppure che no, ha deciso di no.

E a noi, interessa? E se sì, perché?

Era appunto il bersaglio della polemica di Solnit, questo eccessivo interesse di tutti sulle scelte riproduttive delle donne, interesse che giustifica le interferenze più poliziesche e impiccione. Solnit ricorda di una sua partecipazione a un festival letterario di molti anni prima, e del modo in cui il suo presentatore aveva dirottato l’intera conversazione sulla sua non maternità:

Il signore inglese che m’intervistava, anziché parlare dei frutti della mia mente insisteva per parlare di quelli dei miei lombi, o della loro mancanza. Continuava a chiedermi perché non avessi avuto dei figli. Nessuna delle mie risposte lo soddisfaceva. A quanto pare era convinto che dovessi averne e trovava incomprensibile che non ne avessi, e così abbiamo parlato di perché non avevo figli, anziché dei miei libri.

Le domande dell’intervistatore erano indecenti, continua Solnit, perché partivano dal presupposto che le donne debbano avere figli, e che il loro fare figli o meno sia in qualche modo affare di tutti. Per arrivare ai giorni nostri e dalle nostre parti, il presidente del Family Day Massimo Gandolfini, pochi giorni fa, ha detto in una conferenza stampa che “L’unione feconda tra un uomo e una donna resta il nucleo fondante di ogni società umana”. Se qualcuno ancora si chiedesse dove porta quest’idea che la fecondità di ciascuna sia ricondotta alla salute complessiva della società tutta, basterà seguire gli avvincenti sviluppi del congresso nazionale della famiglia a Verona.

Per Solnit, il solo fatto che una domanda possa trovare risposta non ci obbliga a rispondere, e non vuol dire che sia una domanda ammissibile. A chi si impiccia delle faccende del suo utero replica in maniera, secondo la sua definizione, ‘rabbinica’: “perché mi stai chiedendo questo”? Perché certo, chi ti chiede se hai dei figli o se ne avrai, sta di solito creando il pretesto per dirti la sua opinione in merito. La risposta rabbinica di Solnit mi piace, ma mi piace altrettanto e forse di più la risposta di Heti: Quanto tempo hai? Mettiti pure comodo, ci vorranno ore. Che sia o meno una domanda lecita, Heti ha deciso di rispondere, scrivendo un libro, rispondendo quindi pubblicamente – e sono tante le cose a cui ho finito per pensare, leggendola.

Quello che fa una donna del suo corpo non sono affari di nessuno ma interessa a tutti. Io stessa so bene di essere fin troppo interessata alle scelte procreative delle altre, e non so nemmeno perché, dal momento che la mia decisione di non avere figli non è frutto di alcuna tormentata ruminazione ma è stata anzi istintiva, spontanea e autoevidente – mi verrebbe di essere pilloniana e dire, addirittura, “naturale”. La mia ruminazione si è consumata tutta a posteriori, sotto forma di un’insaziabile curiosità verso me stessa e verso quante non provano affatto quell’ impulso che pensavamo, per secoli abbiamo pensato, ci accomunasse e che prendesse tutti a un certo punto della vita, l’istinto di generare – ma la mia curiosità abbraccia tutte, non tralascia nemmeno le spinte e le motivazioni di quante invece sentono che devono assolutamente farlo, un figlio, uno o undici. Cosa c’è dentro di loro che io non ho? Cosa ci ha fatto diverse?

Tra le donne della nostra età la prima cosa che una vuole sapere di un’altra è se ha figli e, nel caso non li abbia, se ha intenzione di farli. È come una guerra civile: tu da che parte stai?

Heti cerca di ricomporre con il pensiero questa partigianeria innecessaria. Vorrebbe capire in cosa consiste l’esperienza dell’avere figli ma, anche, che tipo di esperienza si vive nel non averli, trasformarla in un’azione attiva invece della mancanza di un’azione.

È questo, più di ogni altra cosa che ci dà un tuffo al cuore: il fatto che le donne senza figli e le madri sono equivalenti; eppure è per forza così: che c’è un’esatta equivalenza e un’uguaglianza, che sia, uguali nel vuoto e uguali nella pienezza, uguali nelle esperienze fatte e uguali in quelle perse, e nessuna delle due strade è migliore o peggiore, più spaventosa o meno irta di paure.

E ciò nonostante, la partigianeria è ovunque. Posso decidere di vedere questo divide et impera, questa eterna riconfigurazione degli stereotipi del merito, come una perfetta strategia sabotatrice del patriarcato. La serafica fattrice, l’angelo del focolare o l’odierna e iper-connessa ‘pancina’. Ma anche la sua ombra, il suo rovescio sinistro: la madre ancestrale, ctonia, generatrice e distruttrice, depositaria del più arcano potere su tutti i viventi (tra cui il più arcano di tutti, decidere chi vivrà e chi non), l’oggetto di un odio inammissibile che ha fatto salpare mille e più misoginie. Da una parte lei, dall’altra le disseccate zitelle della tradizione, le donne bambine, le nevrotiche, le isteriche, ma anche le vincenti, le amazzoni dell’happy hour, le Samantha Jones della nostra immaginazione. Ammetto che raramente resisto alla tentazione di poggiare l’orecchio sul furioso alveare virtuale in cui si agita questo tribunale dell’opinione comune. Di ogni articolo o status che vedo sui media online o sulle piattaforme social, che riguardi l’ultimo memoir di una donna che annuncia la sua fiera decisione, di ogni think piece sulla maternità o sul suo rifiuto, di ogni notizia di cronaca su una famiglia dei record, io leggo i commenti, a volte li copincollo su un documento word. Non so perché lo faccio e non serve che vi dica cosa c’è scritto, cosa leggo, c’è tutto quello che state immaginando.

Ma la partigianeria non ci è imposta, è alle radici della tradizione femminista che abbiamo ricevuto. Da una parte il pensiero della differenza, l’esaltazione del femminino generatore, accudente, sociale e solidale che nella nascita, nella prova fisica del dare alla luce vede l’affermarsi della sua forza superiore, l’antitesi al principio maschile della distruzione, dell’individualismo, del consumo. Dall’altra, l’idea altrettanto longeva che a nessuna ideologia spetta il compito di definire cos’è e come dovrebbe essere una donna, e che una rivoluzione, per essere davvero tale, sarebbe un processo grazie al quale queste dicotomie perderebbero di senso. È sempre stato tutto lì, lo era nel 1971, quando nella Dialettica dei Sessi, Shulamith Firestone argomentava che “l’obiettivo finale della rivoluzione femminista deve essere […] non solo l’eliminazione del privilegio maschile, ma della stessa distinzione dei sessi: le differenze genitali tra gli esseri umani non avranno più alcuna importanza culturale”. Questo orientamento poi è passato sotto traccia, troppo massimalista, forse, troppo ‘altro’ rispetto al sentire comune. L’orientamento si è inabissato, si è ritirato sull’Aventino dei campus universitari, ci ha dato le decostruzioni degli anni ‘90, come il pensiero queer, il cyberfemminismo, e ora pare riemergere, si pensi a Xenofemminismo, manifesto politico del collettivo Laboria Cuboniks pubblicato ora anche in italiano da Nero edizioni con la firma di Hester Helen. È riemerso in parte perché c’era bisogno, forse, di ridiscutere l’essenzialismo biologico in cui siamo ricaduti un po’ tutti e in parte perché le due innovazioni tecnologiche che Firestone considerava necessarie perché la sua rivoluzione prendesse forma ora sono realtà o, se non ancora pienamente realizzate, decisamente a tiro di sguardo: la riproduzione artificiale, che può liberare le donne dalla tirannia biologica della procreazione, e la robotica, che rendendo obsoleto il lavoro umano permette di ripensare la necessità della famiglia nucleare come unità di produzione e riproduzione. Placenta artificiale, piena automazione – ammetto che sono tentata di dipingere anche io un tazebao e partire per Verona.

Cosa c’entra tutto questo con Sheila Heti? A prima vista niente, perché il suo romanzo non è, come dicevo, una polemica. Non c’è pugnacità libellistica, non ci sono riferimenti teorici espliciti, non è una perorazione. In queste pagine non vediamo Heti dialogare esplicitamente con le tante altre scritture dell’ambivalenza materna (possiamo averle marginalizzate, dimenticate, ma esistono da sempre, formano quasi un canone e, come ha scritto Valentina Della Seta su Rivista Studio, non sono tutte opere di autrici), la vediamo piuttosto dialogare con le sue amiche, con sconosciuti incontrati per caso, con il tutt’altro che neutrale fidanzato Miles (quando lei gli chiede se non sarebbe bello avere un figlio, la sua risposta è: sicuramente è molto bello anche farsi lobotomizzare) con cartomanti e indovine. Dialoga con i messaggi ambigui che riceve nei sogni, e persino con le monete degli I Ching. Il suo libro è un distillato, un compendio di bellissime frasi – quotabile all’infinito, sottolineabile nella sua interezza, è un ricondurre continuo di tutto all’esperienza. La teoria è trascesa, è digerita:

Perché facciamo ancora bambini? […] Le donne devono avere i bambini perché devono essere occupate. Quando penso a tutta la gente che nel mondo vuole vietare l’aborto, mi sembra che il senso possa essere uno solo: non è che vogliano una persona nuova al mondo, vogliono che le donne si occupino innanzitutto di tirare su i figli. C’è qualcosa di minaccioso in una donna che non è impegnata coi figli. Una donna del genere dà un senso di instabilità. Cos’altro si metterà a fare? Che razza di guai combinerà?

Il libro di Sheila Heti c’entra perché non si chiama Genitorialità, ma Maternità. La precisazione è pedante ma c’è questo problema, che per quanto gli amici del Family Day si disperino al pensiero che la nostra società stia diventando liquida, su certe cose è rimasta tenacemente solida: per una donna decidere di fare un figlio implica, per forza, diventare madre, e per ciascuna è molto complicato stabilire questo cosa voglia dire. Molte sospettano che, per quanta democratizzazione siamo riusciti a iniettare nella ridefinizione dei ruoli parentali, essere madre resti comunque un format, un format problematico, e che ci penserà il mondo in cui vivi a scaricarti addosso il peso di tutte le sue conflittuali aspettative. Molte pensano che se ha ragione Rachel Cusk, quando nel suo memoir Puoi dire addio al sonno, scrive che una madre, per definizione, non potrà mai più essere sola, dal momento che “un’altra persona è esistita dentro di lei, e anche dopo la nascita vive dentro la giurisdizione della sua coscienza”, se ha ragione lei, e che motivo abbiamo di dubitarne, ci sarà sempre qualcuna che dirà: questo per me non va bene.

Sappiamo tutti che esiste una differenza importante tra l’essere madri e quello che possiamo chiamare ‘il culto istituzionalizzato della maternità’ – culto che, nostro malgrado, possiamo aver interiorizzato un po’ tutti. Le due cose non si equivalgono, non coincidono. Posso immaginarlo bellissimo, un mondo in cui il desiderio di essere madre esiste senza le pressioni esercitate dal culto e anzi, costituisca una sfida al culto. Penso che debba esistere, senz’altro dovrà esistere una via grazie alla quale si potrà essere madri senza sentirsi addosso il fiato della domesticazione, senza sospettare che stiamo collaborando alla nostra civilizzazione, alla normalizzazione di qualcosa che è dentro di noi e che da sempre è guardato con timore.

Ma ci siamo già? È arrivato, questo tempo? E come ci si arriva?

In diverse interviste che ho letto, Heti riflette sul fatto che se gli uomini potessero partorire, la decisione sul fare o non fare figli sarebbe stata la questione cruciale di ogni filosofia dall’alba dei tempi e non, come è ora, un dilemma appiattito e presentato come frivolo, una questione di life style. E non sarebbe, aggiungo io, solo il campo di battaglia in cui si scontrano le conquiste femminili e le destre misogine del mondo. Sarebbe la madre, ma anche il padre di tutte le domande, da sempre, e lo sarebbe in particolare ora, dal momento che beh, siamo in 7,69 miliardi di persone a dovercela porre.

Nascere non è intrinsecamente un bene. Se non nascesse, al bambino non mancherebbe la sua vita. Invece, nulla fa più male alla terra che la nascita di un altro essere umano, e nulla fa più male a un essere umano che venire al mondo.

E con queste due righe Heti ha sintetizzato – in modo molto più succinto e chiaro di quanto abbiano saputo fare loro – il pensiero degli anti-natalisti come David Benatar. Il suo libro chiave, Meglio non essere mai nati. Il dolore di venire al mondo, è stato pubblicato nel 2006 ma se ne parla molto più oggi, tredici anni dopo – e non soltanto qui in Italia dove, appunto, è stato pubblicato solo quest’anno. Se ne parla perché finalmente stiamo capendo che far nascere o meno è un dilemma che va molto oltre la già ben documentata e infinitamente reiterata ambivalenza femminile in proposito?

Ammetto che mi fa impressione scrivere queste righe mentre leggo di quello sta succedendo a Verona. Parte di me si ricorda che nel racconto dell’ancella, la repubblica di Gilead nasceva più o meno così, con congressi come questo a cui nessuno prestava più di tanto attenzione, e allora mi inquieto. Un’altra parte di me, invece, proprio non ce la fa a prenderli sul serio. Scalmanatevi quanto vi pare, pensa questa parte, ergetevi a difensori della maternità, ma ricordatevi che al dunque ciascuna di noi vota con i piedi (in questo caso non proprio con i piedi) – ognuna fa quello che gli pare. C’è questo di risvolto insperatamente positivo nel fatto che, come dice Heti, le donne vengono sempre fatte sentire come criminali, qualunque scelta facciano, per quanto possano impegnarsi. Le madri si sentono come criminali. E le non madri pure. Se siamo tutte criminali, non importa cosa facciamo. Ognuna fa quello che gli pare.

Come scrisse Clara Sereni tanto tempo fa, quando si tratta di scelta, se fare figli o non farne, l’assenza di qualsivoglia senso di colpa o anche solo disagio è un pezzetto di libertà vera.

Flavia Gasperetti