LA BAMBINA CON IL PALLONE, 1980

Mostra: Letizia Battaglia. Fotografia come scelta di vita, a cura di Francesca Alfano Miglietti, Venezia, Tre Oci, dal 20/03 al 18/8/2019

Casa dei Tre Oci — VENEZIA

La Casa dei Tre Oci o Casa di Maria è un palazzo di Venezia, situato nel sestiere di Dorsoduro, nell’isola della Giudecca. È affacciata sul Canale della Giudecca, all’altezza della fondamenta delle Zitelle.

La Casa dei Tre Oci, splendida testimonianza dell’architettura veneziana di inizio ‘900, fu disegnata dall’artista Mario De Maria (Marius Pictor) e costruita nel 1913 sull’isola della Giudecca, al centro del bacino di San Marco, di fronte alla Piazza e a Palazzo Ducale.

PALERMO, VICINO ALLA CHIESA DI SANTA CHIARA, IL GIOCO DEL KILLER, 1982

L’edificio costituisce uno dei principali episodi di architettura neogotica di Venezia, tanto da essere stato dichiarato nel 2007 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto bene di interesse storico e artistico.

IL POETA EDOARDO SANGUINETI IN UNA PAUSA DEL CONVEGNO ” IL SENSO DELLA LETTERATURA ” OSPITATO AL GRAND HOTEL DELLE PALME, 1984

Dopo un accurato restauro ad opera di Polymnia, società strumentale della Fondazione di Venezia che l’acquistò nel 2000, la Casa dei Tre Oci è diventata nel 2012 uno spazio espositivo aperto al pubblico, campus privilegiato di elaborazione e confronto culturale sui linguaggi del contemporaneo, con particolare attenzione a quello fotografico. Lo spazio espositivo della Casa dei Tre Oci è un progetto di Fondazione di Venezia e Polymnia con Civita Tre Venezie, in collaborazione con Veneto Banca e Grafica Veneta.

PIER PAOLO PASOLINI AL CIRCOLO TURATI, MILANO, 1972

LA BAMBINA LAVAPIATTI NON E’ MAI ANDATA A SCUOLA, MONREALE, 1979

FRANCA RAME A MILANO ALLA PALAZZINA LIBERTY, 1974

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, PIERSANTI MATTARELLA, DEMOCRAZIA CRISTIANA, FRATELLO DELL’ATTUALE CAPO DELLO STATO, E’ STATO APPENA COLPITO A MORTE DA UN KILLER MAFIOSO DAVANTI ALLA MOGLIE E ALLA FIGLIA (PRIMA FOTO DI UNA SEQUENZA), PALERMO, 1980

INTERNO DI CASA DEI TRE OCI, VENEZIA

PALERMO PRIDE, 2018

INTERNO DI CASA DEI TRE OCI, VENEZIA

LETIZIA BATTAGLIA, CENTRO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA, PALERMO, FOTO MARILU’ BALSAMO

““Io sono una persona – afferma ancora Letizia Battaglia, non sono una fotografa. Sono una persona che fotografa. La fotografia è una parte di me, ma non è la parte assoluta, anche se mi prende tantissimo tempo”.

NASCE A PALERMO NEL 1935. …

È la prima donna europea a ricevere, a New York, nel 1985 il Premio Eugene Smith per la fotografia sociale e a San Francisco, The Mother Johnson Achievement for Life (1999).

Nel 2007 in Germania la società tedesca di fotografia le assegna “The Erich Salomon Prize”. Nel maggio 2009 a New York viene premiata con il “Cornell Capa Infinity Award”.

Fondatrice nel 1991 della rivista” Mezzocielo”, bimestrale realizzato da sole donne. Nella lista delle 1000 donne segnalate per il Nobel per la pace, nominata dal Peace Women Across the Globe. The New York Times la nomina (unica italiana) tra le 11 donne più rappresentative del 2017.

È invitata a tenere lecture e workshop per musei e istituzioni in Italia e all’estero. Dal 2017 realizza il suo sogno inaugurando il Centro Internazionale di Fotografia, presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Ne dirige e cura la selezione di mostre e incontri dedicati alla fotografia storica e contemporanea.

CANTIERI CULTURALI –CASTELLO ZISA

CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DI PALERMO

MOLTE DELLE FOTO SOPRA SONO TRATTE DAL LINK SEGUENTE::

http://www.clponline.it/mostre/letizia-battaglia-fotografia-come-scelta-di-vita

22 Luglio 2019

https://www.doppiozero.com/materiali/letizia-battaglia-fotografia-come-scelta-di-vita

Letizia Battaglia. Fotografia come scelta di vita

Silvia Mazzucchelli

In questi giorni, a Venezia, presso la Casa dei Tre Oci, si può vedere “Fotogafia come scelta di vita”, una mostra dedicata a Letizia Battaglia. Trecento immagini raccontano una città, Palermo, per una volta non sovrastata dal marchio “mafia”. Piazze, mercati, parchi, quartieri, talvolta affollati, talvolta deserti, si susseguono di immagine in immagine, mostrando le contraddizioni di una città che la fotografa ha scelto come luogo in cui vivere e lavorare. “Consiglio di fotografare tutto da molto vicino, a distanza di un cazzotto o di una carezza”, afferma convinta.

Il suo sguardo non ammette esitazioni. Fotografare per il quotidiano l’Ora, dal 1974 al 1992, ha significato correre sul luogo del delitto, essere tempestiva, non avere il tempo per prepararsi allo scatto. I corpi senza vita che stavano sull’asfalto o che venivano estratti dalle auto crivellate di colpi, dovevano essere fotografati immediatamente. È davvero questo l’istante perfetto di Letizia Battaglia?

Per capirlo bisognerebbe guardare un’immagine, che il compagno e fotografo Franco Zecchin le scatta nel 1976, sul luogo di un omicidio. È vestita di nero, accucciata di fronte a un cadavere. Tutti gli altri sono in piedi, c’è persino un uomo che sembra stia sbadigliando. Il suo sguardo è l’unico rivolto a quel cadavere. È il punctum della foto. Solo la Battaglia pare dedicargli attenzione, perché per lei fotografare non è solo immortalare un istante, bensì fronteggiare la morte, forte della consapevolezza, che ogni cadavere ha innanzitutto avuto una vita.

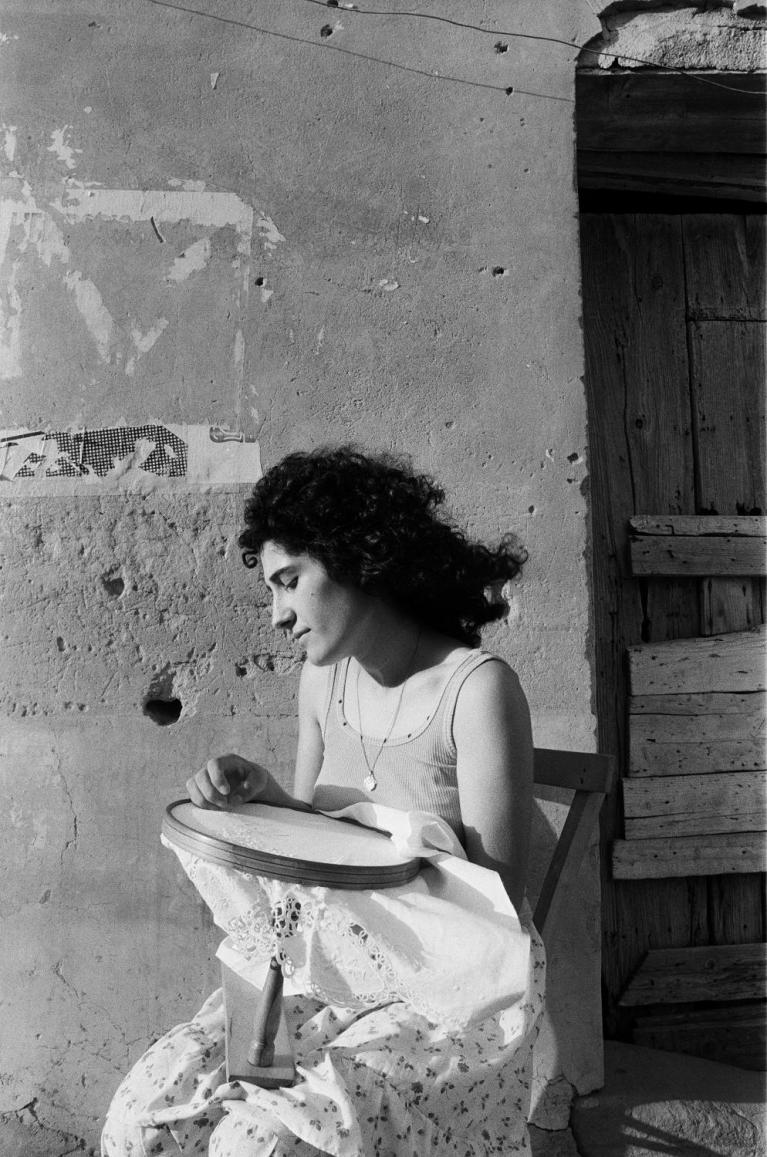

Letizia Battaglia, La ricamatrice, 1987, Montemaggiore Belsito.

C’è un’altra immagine che lo spiega. Un bambino che giace in una enorme pozza di sangue. La sua colpa è aver visto i killer. Letizia Battaglia non riesce ad esporla. Cosa può voler dire questa autocensura? Forse è il nucleo di un conflitto irrisolto tra pudore e amore, tra il dovere di mostrare la morte e il desiderio di rappresentare la vita. In questo caso non è possibile schierarsi, giustizia e giustezza non collimano. Il pudore è forte come l’amore. Forse l’immagine del bambino è il vuoto entro cui la fotografia come scelta di vita mostra il suo limite, nonostante la Battaglia trovi il coraggio di raccontarlo.

Tutto il resto emerge con una forza sbalorditiva. Da una parte le fotografie che mostrano un interminabile numero di cadaveri: persone comuni, giudici, poliziotti, politici, dall’altra le immagini di una città che sopravvive. “Io sono una che ha fatto reportage rimanendo nella città dove vive. Per me significa andare al cuore delle cose, di un luogo, di una città, di un gruppo di persone”, afferma la Battaglia.

Le fotografie esposte a Venezia mostrano le persone che festeggiano il giorno di Pasquetta al parco della Favorita, i mercati affollati, i comizi politici, le lotte sociali. E soprattutto si possono vedere moltissime donne: madri, figlie, sorelle. Una lunga linea che scorre parallela alle morti e narra la storia di una città completamente diversa. “La Sicilia è la mia terra. E Palermo qualcosa in più di una casa. Di Palermo sono stata figlia, un tempo. Di Palermo, oggi, mi sento un po’ madre. Come figlia le ho disobbedito a volte, sempre rimandovi legata. Come madre, oggi, provo a prendermene cura sapendo che non è affatto facile”, racconta la fotografa.

Letizia Battaglia, Lunedì di pasquetta a Piano, 1974.

Le figure della madre e della figlia danno forma al suo sguardo. Sono il passato della città e il suo futuro. Le madri che ha fotografato sembrano rispondere all’immagine mai esposta di quel bambino ucciso. Sono il volto che protegge, che perdura, che purifica. Il dolore della madre sopravvive al conflitto. Il suo pianto trascende tutte le differenze, ingloba l’ingiustizia. Una madre tiene fra le sue mani la foto del figlio scomparso a Mazzarino (1984), Felicia Bartolotta Impastato siede sul divano di casa, con le mani intrecciate e la foto del figlio Giuseppe dietro di lei (2001) e ancora un’altra madre siede mesta, con il capo coperto da un velo, nell’aula di un tribunale. E poi si vede l’immagine della Madonna, che sembra includerle tutte. In queste rappresentazioni si comprende che più del Cristo stesso è la figura dell’Addolorata a commuovere. La madre è viva. Il suo dramma è terreno e carnale. La Madonna a Marsala (1984), le donne velate per i misteri pasquali a Gangi (1985), la statua di Maria con Gesù fra le sue braccia nel duomo di Cefalù (1981), le donne che vegliano il Cristo morto a Marsala (1988) o il padre morto nell’androne di casa a Palermo (1986), sono solo alcuni esempi che provengono dal suo sterminato archivio.

Letizia Battaglia, Vicino la chiesa di casa Professa, 1991, Palermo.

Si tratta di immagini in cui il tema della femminilità si rapporta alla negatività violenta e omicida di un mondo maschile e patriarcale, che scioglie il proprio dramma nel momento liberatorio in cui la presenza materna si eleva e diviene antidoto contro la morte. Cos’è la fotografia se non “presenza”, ovvero un esserci nella storia, un modo per dare fisionomia al patire, per oggettivarlo e trasformarlo in luogo della memoria e degli affetti?

IL SEGRETARIO DEL PCI, ENRICO BERLINGUER, PRONUNCIA IL SUO DISCORSO IN PIAZZA POLITEAMA, PALERMO, 1983

Le fotografie di Letizia Battaglia rievocano per certi aspetti i lamenti funebri, esorcizzano tanto la crisi della presenza quanto quella del cordoglio, poiché valgono come testimonianza e memoria di una interiorizzazione del morto e come ristabilimento del diritto dei vivi a volgere il proprio sguardo verso il futuro. Forse è per questo che le immagini legate alla vita sono inseparabili da quelle che ostentano la morte. Poiché se le prime mostrano un orizzonte che contempla la possibilità di un futuro migliore, le altre, con i cadaveri riversi per le strade, si trasformano nel simbolo di una permanenza o di un ritorno, da cui scaturisce il desiderio di un rinnovamento.

Letizia Battaglia, Domenica di Pasqua, festeggiamenti per incitare l’uscita della statua di San Michele, patrono di Caltabellotta, 1984.

Le immagini infrangono impotenza, omertà e silenzio. Le bambine che lei fotografa incarnano questo passaggio: dal tempo della permanenza a quello della trasformazione. Sono la speranza nel futuro, la volontà di divenire soggetti liberi, autonomi e responsabili. Si collocano davvero nello spazio prossimo all’obiettivo e ci guardano in maniera diretta. “Le bambine sono io a cercarle, con molta emozione: quando incontro la ragazzina imbronciata, sulla soglia dell’adolescenza, magra con le occhiaie, i capelli lisci, sono io. E quando la fotografo è come se facessi un incontro di bambina con bambina”.

Letizia Battaglia guarda Palermo nello stesso modo. Per questo non esita dinnanzi al dilemma che affligge molti fotoreporter, e che consiste nel dover scegliere fra testimonianza fotografica e azione diretta. O meglio lo interpreta a modo suo. Diventa dapprima consigliere comunale e poi deputato. Le sue immagini nascono nell’istante della consapevolezza e della mancanza di rimpianti. Può fotografare i morti, riservare loro uno sguardo pietoso, perché è conscia che ha fatto tutto ciò che poteva per impedirlo. Si è occupata anche della loro vita. Per questo riesce a fotografare senza alcuna mediazione. La realtà si appiccica al suo obiettivo come una seconda pelle, poiché lei stessa incarna la complessità del luogo in cui vive. Le sue immagini non producono nessuna assuefazione al dolore e non corrono il rischio di essere giudicate grondanti di estetismo compiaciuto, per una ragione innegabile: non sono semplici immagini, ma immagini delle sue scelte di vita.

Letizia Battaglia, Il tempio di Segesta, 1986.

Esattamente come accade con gli aspetti strettamente connessi alla tecnica. “Io non uso il teleobiettivo. Con il teleobiettivo non creo l’impatto e l’emozione tra me e l’altra persona. Mi allontano da ciò che racconto” afferma la Battaglia. E ancora: “Mi è capitato di fare fotografie a colori. (…) Non c’entra niente con me. Perché forse io sono un poco drammatica. (…) Il bianco e nero ti permette di vedere cose che il colore non rivela”.

La fotocamera non è altro che un’estensione di sé. Per questo fotografare le vie di Palermo significa desiderarle perennemente libere dai cadaveri, mentre puntare lo sguardo verso i morti equivale a dare loro un ultimo attimo di pace. Fotografare la città ha significato non abbandonare Palermo. “Non era la felicità il traguardo. (…) Ma qualcosa che aveva a che fare con la felicità” ricorda. “Quale fu la tesi iniziale? Ci furono tesi, programmi o fu tutto un vivere, un sentire forte e complicato dall’inizio fino ad oggi?”. Un vivere, si potrebbe dire. Questa è stata la vera scelta.

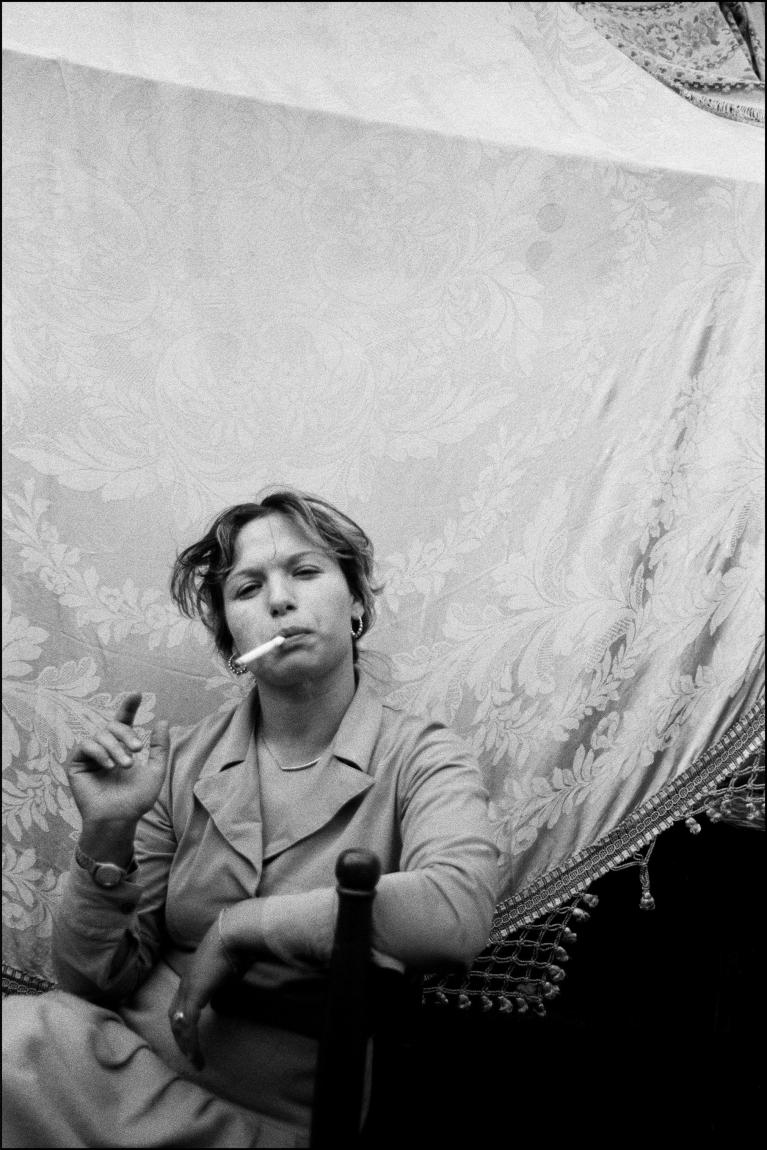

Letizia Battaglia, Donna che fuma, Catania, 1984.

Bellissime queste foto, che riescono a raccontare una città, o meglio, a esprimere il mistero quotidiano che c’è in ogni cosa e persona del mondo.