IL GIORNALE, INTERVISTA A EDITH BRUCK DI ELEONORA BARBIERI—GENNAIO 2017

http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/dramma-memoria-lager-malattia-1353605.html

“Il dramma della memoria dal lager alla malattia”

La scrittrice sopravvissuta alla Shoah racconta gli ultimi anni accanto al marito Nelo Risi

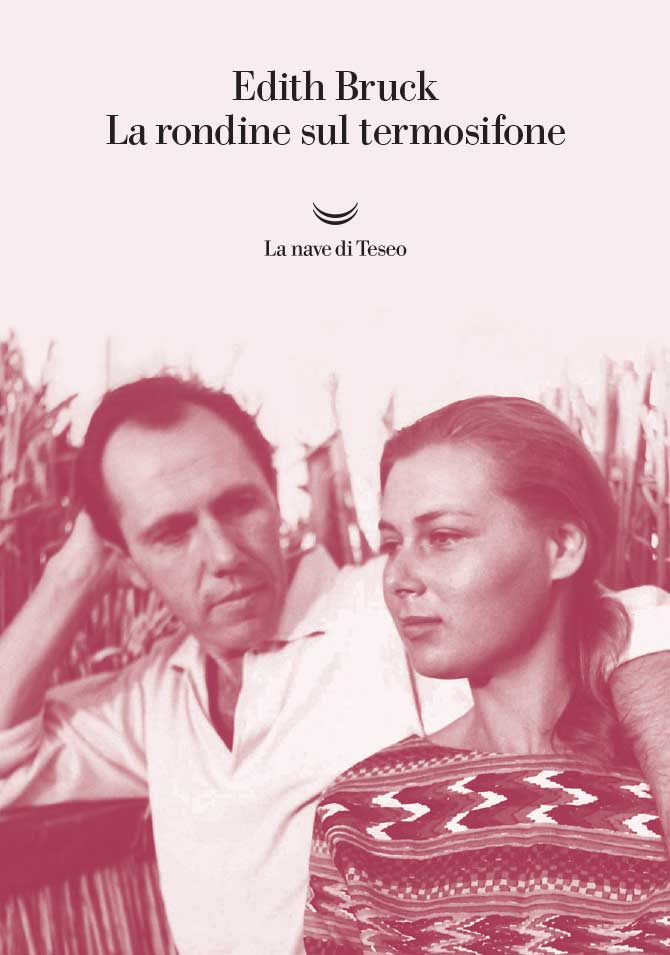

«Le piace la copertina del libro? Sì, io e Nelo siamo giovani… Ma io avrei preferito due mani che si stringono. Perché gli tenevo sempre la mano, tutto il giorno». Edith Bruck parla al telefono da casa sua a Roma.

Nelo è suo marito Nelo Risi, poeta e regista (come il fratello Dino) morto nel settembre del 2015 dopo dieci anni di una malattia che gli ha tolto sempre più la lucidità, la memoria, l’autonomia. La rondine sul termosifone, appena pubblicato da La nave di Teseo (pagg. 144, euro 16; l’autrice lo presenterà domenica al Teatro Franco Parenti di Milano) è il racconto dei loro ultimi anni insieme. Da quando è arrivata in Italia, negli anni Cinquanta, Edith Bruck scrive libri nella nostra lingua. Lei è ungherese: è nata in un piccolo villaggio al confine con l’Ucraina, in una famiglia ebrea e povera. «Mia madre parlava più con Dio che con noi, e io le dicevo: ma che cosa chiedi? Tanto non ti dà niente. Mio padre, pover’uomo, non riusciva a darci da mangiare». A dodici anni lascia il suo villaggio per andare ad Auschwitz. Poi Dachau, Bergen-Belsen. Lei, la sorella e un fratello sopravvivono. La madre, il padre e un altro fratello no. È da allora che Edith Bruck racconta l’Olocausto.

Come mai ha scritto un libro sulla malattia di suo marito?

«L’ho deciso nell’ultimo anno della malattia di Nelo: avevo bisogno di una fuga da questo incubo. È stata anche una sorta di terapia… La carta sopporta».

Nel libro fa un parallelo tra la battaglia di suo marito per sopravvivere e quella nei campi di concentramento.

«Sì, ha combattuto molto. In una esperienza estrema come quella che ho vissuto, la sensazione più positiva era il fatto di tenerlo in vita, standogli accanto, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Sono convinta di avere tenuto in vita i miei morti insieme a lui».

Suo marito non ricordava quasi più nulla.

«Mi chiedeva: Chi sei tu?. La prima volta mi sono sentita annientata. È stato drammatico per me: ero nessuno, un numero. Come quando ero il numero 11152. E poi una volta ho pronunciato Auschwitz e lui non ha avuto nessuna reazione».

E lei?

«Il fatto che avesse dimenticato quello che ho vissuto e che sono… Per me è stata la cosa peggiore, come se non contasse altro, come se potesse dimenticare tutto, ma non quello. Come poteva avere dimenticato Auschwitz?»

Scrive anche che lei non può permettersi di dimenticare, perché il suo vissuto non appartiene solo a lei.

«Il mio vissuto appartiene alla storia, a quello che è accaduto nell’Europa del ‘900. È difficile parlare di Auschwitz coi disastri che viviamo ogni giorno. Si rischia che il suo valore tragico sia diminuito: siamo invasi, stravolti di tragedia».

Ha detto in passato che Dio non c’entra con Auschwitz.

«Il male è nell’uomo, ne sono convinta. L’uomo però poteva imparare da quello che ha fatto. Il problema è che non è cambiato niente, né dopo Auschwitz, né dopo tutti i massacri degli ultimi cinquant’anni. L’uomo non impara dagli errori: questa è la tragedia».

Non c’è speranza?

«Si nasce con questo male, è l’istinto negativo dentro di noi. Non in tutti, ci sono le eccezioni».

Anche nei campi?

«Persino nei campi, sì. Una galletta con un po’ di marmellata… A un certo punto lavoravo a Dachau, in un castello dove vivevano degli ufficiali. Pelavo patate e rape, cose così. Era il lavoro più bello del mondo, in un campo di concentramento, perché ogni tanto riuscivi a rubare un pezzo di carota, una buccia di patata».

Che cosa è successo?

«A un certo punto, lì a Dachau, il cuoco mi ha chiesto: Come ti chiami? Un miracolo. Questa è la luce, nei campi».

E poi?

«Mi ha detto: Ho una figlia come te e mi ha regalato un pettinino, che poi ho scambiato per un pezzo di pane, credo, perché ho mangiato di tutto, la scorza degli alberi, la cacca secca di vacca. Ecco, quello era un uomo, per citare Primo Levi».

Che era suo amico. La spinse lui a scrivere?

«No, avevo già cominciato in Ungheria nel ’46, ma poi sono fuggita e ho buttato tutto. Ho ricominciato in Italia».

Perché scrive che la sua è «una esistenza sprecata»?

«Dopo i campi, forse questo è stato il dolore più grande: non siamo stati accolti, nessuno voleva ascoltarci. Eravamo solo avanzi di vita, che nessuno voleva. Non sapevano che fare di noi, e noi non sapevamo che fare di noi stessi».

Pensava sarebbe stato diverso?

«Pensavo: se sopravviviamo, il mondo si inginocchierà e ci chiederà perdono. Invece il mondo non ci ha guardato neanche in faccia. E sta tornando tutto».

Perché scrive in italiano?

«In Ungheria non volevano pubblicare il mio primo libro, perché avevo parlato degli stupri dei russi sulle donne ungheresi. E poi per me è più facile dire quello che dico in una lingua non materna».

Come mai?

«Non mi rievoca alcun ricordo. Se dico pane in ungherese penso subito a mia madre. Per questo non sopporto l’ungherese, anche se l’ho tradotto molto, né il tedesco, perché ho sentito troppi insulti e bestemmie. L’italiano per me è una difesa, una corazza che mi concede maggiore libertà».

Che cosa pensa dei film sulla Shoah?

«In generale penso male. Mi è piaciuto Schindler’s List, che però è nel ghetto. L’unico film autentico per me è Senza destino, dal libro di Kertész: lì davvero senti il freddo, la fame. Gli altri non convincono».

Perché?

«Non puoi raccontare la Shoah con immagini: un tedesco che gioca a calcio con la testa di un bambino, i bimbi congelati a terra per gli esperimenti. Non puoi raccontare la Shoah, neanche con mille libri».

Quella di sopravvissuta è una etichetta?

«Sei in una gabbia. Non ti permettono di essere una persona come le altre. Non ti chiedono mai che cosa ti piace, che vita fai».

Che cosa fa?

«Sono una casalinga, mi piace cucinare, fare la spesa, amo i fiori, gli animali, giocare a carte…».

Che cosa la rende felice?

«I fiori e il pane. Volevo un negozio di pane e fiori. Il necessario e il superfluo».

E ha sposato un poeta. Ma che cosa pensa oggi?

«Nonostante quello che ho vissuto, ringrazio Dio, o non so chi, di non sentire né rancore né odio. Un ragazzo mi ha chiesto: che cosa farebbe se avesse qui davanti l’uomo che ha gasato sua madre? Non farei niente. Non toglierei la vita neanche a una formica».

Pubblichiamo un estratto del volume LA RONDINE SUL TERMOSIFONE di Edith Bruck (La nave di Teseo)

In occasione del Giorno della Memoria

* * *

Sono contenta a ogni riga-ossigeno-libertà che butto giù di nascosto rubando un po’ di tempo magro a mio marito Nelo, che come investito dai suoi novantaquattro anni assorbe tutta me stessa dentro e fuori.

Strappo pezzo per pezzo qualcosa di me, di noi, della mia memoria pur divisa con lui che non ne ha più, mentre io la sento ancora fresca, giovane, guida del mio lungo cammino e colpita una sola volta da un cortocircuito, quando per la prima volta mi sentii dire “Chi sei?” mentre la mia mano giaceva e giace sempre, si addormenta, invecchia nella sua, scarnita, delicata, inquieta e ora curata dalla recente presenza di Olga, la preziosa badante, in costante ansia lei per la sua Ucraina e io per il mondo, per Israele e per la Palestina che non c’è ancora. Ho fretta e temo il contagioso smarrimento di mio marito, che io non posso permettermi né per lui né per me, perché il mio vissuto non appartiene solo a me. E finché sono in tempo e mi ricordo non faccio che chiedermi come e quando ha avuto inizio il mio travaglio con il parto di un vecchio bambino di cui sono diventata madre, moglie, sorella, infermiera, medico, prigioniera, memoria, con la pazienza di Giobbe a fare la fatica di Sisifo.

A volte non so più cosa sono, o cosa sento per un uomo molto, troppo amato, da più di mezzo secolo, e mi chiedo se è solo lui che tengo in vita o anche i miei amati morti annientati nel paese di Goethe quando avevano quasi la metà dei suoi anni.

“Il tuo palmo è la mia fondamenta,” afferma da poeta nella sua lucidità intermittente e mi commuovo, mi illumino anch’io e mi rabbuio, resto senza fiato quando non mi riconosce, mi perdo, mi sento come quando ero solo il numero 11152 e con una muta preghiera mi rivolgo a Dio come allora:

Oh Dio mio, concedi a me dubbiosa, con i nervi non sempre saldi, l’energia psichica e fisica di essere sempre pronta a rispondere alle infinite esigenze di quest’uomo che soffre e fa soffrire, vive male e fa vivere male, e non ha neanche un Dio a cui rivolgersi come me, che non ho mai osato rinnegarti, anzi t’ho pensato e penso più che a chiunque altro. T’ho cercato e cerco nel pericolo, e come mia madre in costante monologo con Te, chiedo il tuo aiuto anche se non prego.

Aiutami. Liberami dall’impazienza che sfocia nella rabbia quando grida, mi sveglia in piena notte ed è aggressivo e intollerante con sé, con me, con la propria insofferenza. Sono una donna di cristallo anch’io, m’è stato detto da un medico che doveva ancora ritenermi degna d’attenzione, al contrario di mio marito che i dottori sfiorano appena con lo sguardo e liquidano con la prescrizione di qualche goccia di giorno e di notte per tenerlo più calmo, meno avverso alla vita, ai vivi e al mondo, e a me per il suo bell’aspetto stringono la mano. Sulla porta mi dicono che non c’è niente da fare, sono io che lo tengo in vita, per la demenza senile non ci sono medicine.

Signore mi hai alleggerito l’angoscia costante, per infiniti anni mi hai prosciugato fiumi di lacrime solitarie da quando m’è stato detto in un tono come se parlassero di varicella che ciò di cui soffre è simile all’Alzheimer e può solo peggiorare. All’inizio perfino litigavo, mi pentivo, non volevo capire solo forzarlo a ragionare, ricordare di sé di noi della realtà.

Fa’ che il mio amore puro regga tutto, allontani da me vecchi rigurgiti di risentimenti, tradimenti; fa’ che il mio perdono non abbia scorie quando lui è esasperante; fa’ che il vuoto che spesso ha lasciato dentro di me non mi inghiotta.

Ti invoco come mi invoca e mi ascolta lui quando gli racconto della sua vita e lo rassicuro e rispondo mille volte ai suoi perché è freddo perché è caldo perché la pioggia. Minimizzo i suoi dolori fisici e lui beve con lo sguardo fisso ogni mia parola come fosse il Verbo, il suo unico credo. Il Bene e il Male. Sono colei che gli ha dato tutti i suoi anni e può anche toglierglieli.

Dio Tutto o Niente fa’ che il suo crescente spaesamento in ogni spazio e realtà gli dia qualche attimo di pace e rappacificazione con l’ineluttabile. E possa amare la vita finché vede nascere la luce della nuova alba come me, che ho vissuto il buio e so che ogni giorno è un dono. Che possa ancora nei lampi di lucidità non solo recitare versi di Carducci o di Leopardi, ricordi di scuola, (Montale nostro commensale a Roma lo ha dimenticato) ma cantare con me a letto come una volta Ohi vita, ohi vita mia, arie di opere o Rosina dammela, invece di dire sono stanco, stufo, basta basta! Ho chiesto troppo? Mia madre diceva che Tu sai, vedi e puoi tutto e lo voglio credere come allora dalla sua bocca incenerita.

Lui non è mai stato un vitalista se non mentalmente, con un fisico asciutto e sano, come di persona poco radicata a terra, e una faccia bella; un essere pieno di grazia non comune, di un suo fascino con qualcosa di particolare; insicurezza mascherata? fragilità negata? E la sua anarchia innocua e la libertà rivendicata a ogni costo? Nascevano dal suo egotismo, come diceva lui, o dal suo egoismo, come dico io? Chi può conoscere fino in fondo un altro se non sa abbastanza neanche di se stesso?

Non potevo o non volevo capire neanche a cosa era dovuto quel primo segnale quando ben dieci anni fa, appena arrivati ad Assisi per una breve vacanza, dopo aver fatto una bella doccia nel nostro solito albergo a pochi passi dalla piazza comunale, su una stradina semideserta, lo vidi camminare strano, piegato all’indietro e rischiando di cadere per l’ennesima volta rompendosi le ossa. Con stupore spaventato accorsi al suo fianco e gli chiesi ripetutamente cosa aveva, cosa gli succedeva.

“Niente niente,” rispose irritato in tono di difesa, da colpevole. “Cosa ti allarma tanto?” si raddrizzò.

“Tu! Stai bene?”

“Benissimo. Andiamo. Cammina.”

Proseguimmo senza che perdessi di vista i suoi passi vaghi e scoordinati, e mi preoccupai di meno sapendo da sempre che trattava le gambe come se non fossero sue, poco terrene, quasi svolazzanti e non di rado inciampava anche nei suoi stessi piedi.

Giunti alla scalinata che conduce a piazza San Francesco mi parve che scendesse con stanchezza celata e all’arrivo mi fece sapere che non intendeva entrare nella basilica ma aspettarmi fuori, sotto le arcate accanto all’ingresso, che io andassi pure ma tornassi presto.

“Non entro neanche io. Torniamo indietro.”

“Tu vai, siamo già qui. Vai, stai tranquilla, lo sai che a me le chiese non dicono molto e a te dovrebbero dire ancora meno, no?”

“E ciò che contengono? San Francesco ti dice molto, da buon agnostico me l’hai sempre citato come esempio.”

“Non discutiamo, vai e basta.”

Entrai, diedi una mezza occhiata senza vedere niente e uscii di corsa, ma invece di trovarlo in piedi dove s’era fermato, lo scoprii più in là steso scomposto a terra.

Urlando “Dio mio” lo raggiunsi al volo, mi chinai sulla sua magra figura e balbettando gli chiesi come stava cosa sentiva, controllai il suo volto per fortuna intatto, percorsi con la mano il suo corpo temendo un’altra rottura ma non diede alcun gemito. Lo riempii di baci e inutilmente tentai di sollevarlo e dopo averlo rassicurato con il cuore impazzito corsi a zigzag alla ricerca di un tassì, gridando al cielo “Aiuto, aiuto!” All’ennesimo urlo mi si materializzò davanti un omone, raggiunse mio marito e lo prese in braccio come fosse privo di peso e con me che tenevo dietro ai suoi passi rapidi raggiunse la sua automobile, lo adagiò sul sedile accanto a sé e partì dicendo: “Pronto soccorso.”

“No no no,” protestò lui in tono crescente, i suoi eterni NO. “No” doveva essere stato il suo primo vagito, gli dicevo spesso. “Sto bene, benissimo, chiaro? In albergo…”

“Un controllino… ti prego, tesoro… fallo per me anche se tu stai benissimo.”

“E tu ascoltami,” mi rispose seccato. “Devo aver inciampato… o è il caldo… con la tua mania di turismo in agosto. Voglio tornare a Roma subito.”

“Ma siamo appena arrivati, abbiamo prenotato per una settimana.”

“Neanche un giorno.”

“E cosa dico alla signora Chiara?”

“Quello che vuoi, la verità, esagera. Se vorrà pagheremo.”

“Già, sei Onassis.”

“A me i soldi non interessano. Sono la rovina del mondo. L’unica cosa che voglio è tornare a casa.”

“A Roma non troveremo nessuno, neanche i nostri amici medici.”

“Non mi servono i medici, chiama l’autista che ci ha portato qui.”

“Lo faccio chiamare dalla signora Chiara dall’albergo, sarà stanco, poverino.”

“Adesso non impietosirti per lui.”

“E tu non ostinarti, restiamo qui almeno stanotte.”

“No. Mi conosci da una vita, lo sai che sono fatto a modo mio.”

“Lo so… eccome se lo so. Tu sei la mia più grande conquista e fallimento, non cedi di una virgola col caratterino che hai.”

“Eppure hai imparato ad accettarmi come sono.”

“A mie spese.”

© 2017 La nave di Teseo editore, Milano

https://letteratitudinenews.wordpress.com/2017/01/27/la-rondine-sul-termosifone-di-edith-bruck/