IL POST.IT —

- MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015

https://www.ilpost.it/2015/04/22/blocco-navale-albania-1997/

La volta che l’Italia fece un “blocco navale”.

Era il 1997, lo scopo era fermare i migranti che arrivavano dall’Albania: non andò benissimo

La partenza verso l’Italia dal porto di Durazzo (AP Photo/Santiago Lyon)

Dopo il naufragio avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel Canale di Sicilia ( 19 aprile 2015 ), nel quale si teme siano morte circa 850 persone su una barca di migranti, diversi politici hanno suggerito di iniziare un “blocco navale”: cioè un’azione militare con l’obiettivo di impedire l’accesso e l’uscita di navi dai porti di un certo territorio.

Nella recente storia dell’Italia c’è un precedente, anche se formalmente non fu chiamato così: quello del “blocco navale” sulle coste dell’Adriatico per fermare i migranti provenienti dall’Albania, negli anni Novanta.

Il “Vlora” e l’invasione degli albanesi. Nella foto un’imbarcazione carica di profughi provenienti dall’Albania (Ansa)-

I 20.000 profughi albanesi giunti con la nave Vlora al porto di Bari l’8 agosto 1991

Ph. Luca Turi

L’Albania negli anni Novanta

Dopo la caduta del regime comunista, all’inizio degli anni Novanta l’Albania si ritrovò in una situazione molto complicata e difficile. Il paese era politicamente isolato, con un livello di criminalità molto elevato, povero e arretrato da un punto di vista economico. Il governo albanese cercò di porre rimedio con una serie di riforme, tra cui quella delle cosiddette “imprese piramidali” che funzionavano come delle banche ma con un tasso di interesse molto alto. Nel gennaio del 1997 la maggior parte di queste imprese fallì e un terzo delle famiglie albanesi perse i propri risparmi. La storia l’ha raccontata bene, tra gli altri, lo scrittore Vincenzo Latronico in un suo libro.

La corvetta della marina militare italiana Sfinge (AP Photo)

A Tirana cominciarono proteste che poi si estesero anche in altre città, durarono mesi e diventarono sempre più violente fino a quando l’allora presidente della Repubblica, Sali Berisha, dichiarò lo stato d’emergenza: solo una piccola parte del territorio albanese era rimasto sotto il controllo dello governo, mentre la maggior parte del sud e delle zone centrali (Tirana, Durazzo, Valona) erano gestite da bande armate.

Fu in questa situazione – che viene storicamente ricordata come “anarchia albanese” – che cominciò a aumentare l’emigrazione verso l’Italia.

Il “blocco navale” del 1997

In quell’anno di grave crisi e disordine per l’Albania, in Italia al governo c’era il centrosinistra e il presidente del Consiglio era Romano Prodi. Il ministro degli Esteri era Lamberto Dini; alla Difesa c’era Beniamino Andreatta e agli Interni Giorgio Napolitano.

Il governo italiano decise di adottare una duplice strategia: da una parte offrire accoglienza temporanea nei casi di bisogno effettivo, con l’immediato ri-accompagnamento di coloro a cui non era riconosciuto quel bisogno, dall’altra parte evitare un afflusso massiccio di migranti verso l’Italia tramite un accordo con l’Albania.

Il 19 marzo del 1997 venne adottato un decreto legge che regolamentava i respingimenti; il 25 marzo venne firmato un accordo con l’Albania per il contenimento del traffico clandestino di profughi.

L’accordo parlava ufficialmente di un «efficace pattugliamento» delle coste dell’Adriatico e dava alla Marina disposizioni per fare «opera di convincimento» nei confronti delle barche di migranti provenienti dall’Albania: in pratica però fu un vero e proprio “blocco navale”, criticato apertamente dall’ONU.

L’accordo prevedeva un controllo nelle acque territoriali albanesi affidato al 28° Gruppo Navale italiano, che operava regolarmente armato e pronto a rispondere al fuoco se provocato

(aveva a disposizione anche un contingente di terra per il controllo dell’area portuale, del porto e del lungomare sul quale si trovavano le aree di partenza dei cosiddetti “scafisti”);

una seconda fascia, costituita da navi d’altura ( = navi maggiori, maggiori di quelle che controllano la costa), aveva il compito di sorvegliare lo spazio marittimo tra Albania e Italia per intercettare le barche con i migranti;

la terza fascia doveva recepire la situazione trasmessa dalle unità d’altura e agire per contenere l’entrata nelle acque territoriali italiane.

La corvetta Sibilla della Marina Militare Italiana.

La corvetta Sibilla della Marina Militare Italiana.

Cosa avvenne il 28 marzo del 1997

Pochi giorni dopo la promulgazione degli accordi una motovedetta albanese carica di donne e bambini, la Katër i Radës, fu speronata nel canale d’Otranto dalla Sibilla, una corvetta della Marina militare italiana che ne contrastava il tentativo di approdo sulla costa italiana.

Si rovesciò in pochi minuti: morirono 81 persone, ne sopravvissero 32.

Un rimorchiatore nel Canale di Otranto utilizzato per il recupero dei corpi dopo il naufragio del 28 marzo 1997 (AP Photo/Pier Paolo Cito)

Quel giorno a svolgere le operazioni di pattugliamento nel canale d’Otranto c’erano cinque navi della marina Italiana: le fregate Zeffiro, Aliseo, Sagittario, il pattugliatore Artigliere e la corvetta Sibilla.

Le prime quattro avevano il compito di perlustrare le acque internazionali vicino alle coste albanesi. La corvetta Sibilla, invece, aveva compiti e funzioni difensive diverse: collocarsi al confine tra le acque italiane e quelle internazionali, controllando la seconda linea.

La Katër i Radës era stata rubata al porto di Saranda da un gruppo che gestiva il traffico di migranti. Nel pomeriggio del 28 marzo, intorno alle 15, partì da Valona carica di circa 120 persone, tra uomini, donne e anche molti bambini, molte più di quante ne potesse contenere. Alle 17.15 fu avvistata dalla fregata Zeffiro impegnata nell’operazione del blocco navale. La Zeffiro intimò alla Katër i Radës di invertire la rotta ma la nave albanese proseguì.

Quindici minuti più tardi della nave iniziò a occuparsi la corvetta Sibilla, più piccola ed agile, che iniziò a effettuare le manovre di allontanamento, avvicinandosi in cerchi sempre più stretti alla Katër i Radës.

Alle 18.57 avvenne l’urto.

La Sibilla colpì la piccola nave (il ponte era lungo circa 20 metri) due volte: una prima, sbalzando molte persone in acqua e una seconda capovolgendola. Alle 19.03 la nave affondò.

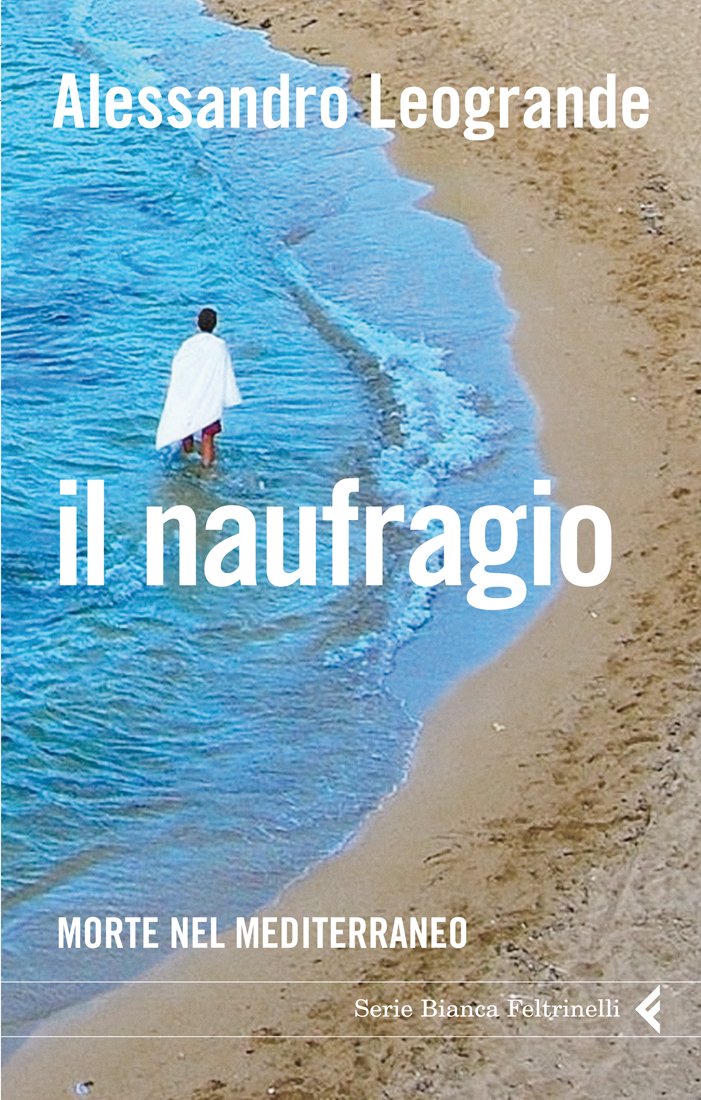

Alessandro Leogrande ha raccontato la storia della Katër i Radës in un libro intitolato Il naufragio.

*******

nota :

l’articolo continua dopo la nota

“Il naufragio della Kater i Rades costituisce una pietra di paragone per tutti gli altri naufragi a venire, non solo perché è stato l’esito delle politiche di respingimento e dell’isteria istituzionale che le ha prodotte. Non solo perché i termini della questione oggi sono i medesimi. Non solo perché, con totale cinismo o somma indifferenza, una forza politica di governo continua a parlare di blocchi navali nel Mediterraneo. Il naufragio della Kater i Rades è una pietra di paragone, perché, a differenza dei molti altri avvolti nel silenzio, è possibile raccontarlo.”

Alle 18.57 del 28 marzo 1997 una piccola motovedetta albanese stracarica di immigrati, la Kater i Rades, viene speronata da una corvetta della Marina militare italiana, la Sibilla. In pochi minuti l’imbarcazione cola a picco nel Canale d’Otranto. È la sera del Venerdì Santo. I superstiti sono solo 34, i morti 57, in gran parte donne e bambini, 24 corpi non verranno mai ritrovati. È uno dei peggiori naufragi avvenuti nel Mediterraneo negli ultimi vent’anni. Ma soprattutto è la più grande tragedia del mare prodotta dalle politiche di respingimento. La guerra civile albanese, che infuria da settimane, spinge migliaia di uomini, donne e bambini a partire verso le coste italiane in cerca della salvezza. La crisi del paese balcanico fa paura. In molti in Italia alimentano il terrore dell’invasione e prospettano la necessità del blocco navale. Così, tre giorni prima del naufragio, il governo italiano vara delle misure di controllo e pattugliamento nelle acque tra i due Stati che prevedono anche il ricorso a procedure di “harassment”, ovvero “azioni cinematiche di disturbo e di interdizione”.

Prima dello scontro, la Sibilla insegue la Kater i Rades per un tempo che agli uomini e alle donne sulla carretta appare incredibilmente lungo. Il processo per accertare le responsabilità dell’accaduto è lunghissimo. Le indagini vengono ostacolate e intralciate, alcune prove scompaiono o non vengono mai recuperate. Alla fine, gli unici responsabili del disastro risultano essere il comandante della Sibilla e l’uomo al timone della Kater. Intanto in Albania, i sopravvissuti e i parenti delle vittime creano un comitato per ottenere giustizia. Alessandro Leogrande ha indagato a lungo sul naufragio del Venerdì Santo: ha incontrato i sopravvissuti e i parenti delle vittime, i militari, gli avvocati, gli attivisti delle associazioni antirazziste e ha girato per le città e i villaggi dell’Albania da cui sono partiti i migranti.

Alessandro Leogrande (Taranto, 1977 – Roma, 2017) è stato vicedirettore del mensile “Lo straniero”. Ha collaborato con “il Corriere del Mezzogiorno”, “il Riformista”, “Saturno” (inserto culturale de “il Fatto Quotidiano”), Radio Tre. Ha scritto: Un mare nascosto (L’ancora del Mediterraneo, 2000), Nel paese dei viceré. L’Italia tra pace e guerra (L’ancora del Mediterraneo, 2006). Ha curato le antologie Nel Sud senza bussola. Venti voci per ritrovare l’orientamento (con Goffredo Fofi; L’ancora del Mediterraneo, 2002), Ogni maledetta domenica. Otto storie di calcio (minimum fax, 2010). Feltrinelli ha pubblicato Il naufragio. Morte nel Mediterraneo (2011; premi Volponi e Kapuściński), da cui è stata tratta l’opera Katër i Radës, La frontiera (2015), Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud (Mondadori, 2008; Feltrinelli 2016), Dalle macerie. Cronache sul fronte meridionale (2018; a cura di Salvatore Romeo), Le male vite. Storie di contrabbando e multinazionali (L’ancora del Mediterraneo, 2003; Fandango, 2010; Feltrinelli, 2021), Fumo sulla città (Fandango, 2013; Feltrinelli, 2022) e, nella collana digitale Zoom, Adriatico (2011), Katër i Radës. Il naufragio (2014), Le maschere di San Giovanni (2017) e Haye. Le parole, la notte (2017).

*******

continua l’articolo ::

La preparazione delle bare a Brinidisi per accogliere i corpi dopo il naufragio del 28 marzo 1997 (AP Photo/Pier Paolo Cito)

La sentenza di primo grado, che risale al 2005, ma anche quella di secondo grado, del 2011, stabilirono che la colpa era condivisa tra i comandanti delle due imbarcazioni: il comandante della Katër i Radës venne condannato a quattro anni di carcere, poi ridotti in appello a tre anni e dieci mesi; Fabrizio Laudadio, comandante della Sibilla, venne condannato a tre anni, poi ridotti a due anni e quattro mesi. Il relitto della nave albanese, recuperato, è diventato un monumento a Otranto.

La struttura utilizzata per recuperare la nave albanese affondata il 28 marzo del 1997 (AP Photo/Pier Paolo Cito)

La situazione in Albania non migliorò, il governo locale chiese l’intervento di una forza militare internazionale:

arrivò con l’operazione Alba, promossa dall’Italia e autorizzata dall’ONU.

Il relitto della Katër i Radës nel memoriale L’Approdo. Opera all’Umanità Migrante di Costas Varotsos (porto di Otranto)

Il relitto della Katër i Radës nel memoriale L’Approdo. Opera all’Umanità Migrante di Costas Varotsos (porto di Otranto)

Berthold Werner

Il blocco navale permise di intercettare decine di imbarcazioni, ma non fermò i viaggi dei migranti: soltanto il 5 maggio a Bari sbarcarono 1.500 migranti. In Albania si tennero delle nuove elezioni a giugno; l’Italia in agosto ritirò il suo contingente militare e si impegnò poi ad addestrare le forze militari e la polizia albanese, mentre la situazione tornò molto lentamente a una specie di normalità.

******

segue

ESTRATTO DA

Patria 1978-2010 di Enrico Deaglio

pp. 487-488- Il Saggiatore, 2010 ( uno dei libri della trilogia, omonima )

Otranto, 28 marzo 1997

È Venerdì santo e una barca lunga venti metri naviga nel Canale d’Otranto, bella cittadina nel cui castello Walpole ha ambientato il suo romanzo due secoli fa.

Sulla barca ci sono molti albanesi, che si avvicinano all’Italia per tentare fortuna. Molti di loro hanno pagato 800mila lire per il viaggio.

Da sette-otto anni guardano la nostra televisione. Conoscono Alba Parietti, Mike Bongiorno e le merendine Mulino Bianco.

Qualche loro concittadino non apprezza. Besnik Mustafaj, scrittore, tre anni fa ha detto che «la tv italiana è peggio del colera» e che «coltiva il peggio del popolo albanese».

Sono quasi arrivati, ma di colpo vedono che una corvetta italiana («Sibilla», 90 metri) si avvicina pericolosamente.

Una voce da un megafono urla «Pericolo, pericolo», ma non c’è niente da fare. La barca albanese si capovolge e precipita a 790 metri di profondità. Muoiono circa in cento, i superstiti sono solo 34.

Alessandro Greco, ventiduenne di Valona, è sulla barca. Si salva ma vede morire suo figlio Cristi, di tre mesi. Disperato, riesce a dire:

” Ci sono venuti contro all’improvviso, lo hanno fatto apposta ”

Alessandro Greco

Passa poco e in Puglia si precipita Silvio Berlusconi. Piange e in tv accusa d’insensibilità il governo italiano.

Arriva anche Romano Prodi, promette ai superstiti il recupero dei corpi e della nave (ad aggiudicarsi quest’ultimo sarà la Impresub, per 6 miliardi di lire) e una fulminea indagine che viene affidata al sostituto procuratore Leonardo Leone de Castris.

Ma la polemica scoppia soprattutto per il blocco navale imposto dall’Italia già da una settimana.

Berlusconi dice che non ne sapeva niente, Prodi replica che il leader di Forza Italia è un bugiardo perché aveva condiviso la linea del governo. Di fatto il 25 marzo un articolo della Repubblica a pagina 3 si intitola: «Blocco navale per fermare gli albanesi».

Emma Bonino, commissario europeo per gli aiuti umanitari, grida l’allarme:

Nel nostro paese si assiste a rigurgiti di xenofobia. E questa psicosi viene alimentata dalla latitanza degli intellettuali, sia di destra che di sinistra. Dov’è Umberto Eco? Dov’è Bobbio?

Emma Bonino

Gianfranco Bettin, scrittore e sociologo, dice:

L’intolleranza si annida anche negli ambienti progressisti perché la sinistra non è stata capace in questi anni di porre robusti argini politici e culturali al diffondersi di inquietanti fantasmi

Gianfranco Bettin

Anche la Chiesa reagisce. Domenica 31 marzo papa Giovanni Paolo II nella benedizione urbi et orbi definisce il blocco navale «vergognoso, inutile e dannoso». Antonio Ribaldi, vescovo di Acerra, commenta le lacrime di Berlusconi:

Non posso giudicarle, ma credo che su questi drammi non si debba recitare. Ma come si fa a piangere se prima si è contribuito a creare un clima di rifiuto per i profughi? Non si può andare a piangere, dopo averli cacciati

Antonio Ribaldi

Anche lui invita il governo a togliere il blocco navale. Poi conclude:

*********

Io non ricordavo più questo gravissimo episodio. Ricordavo solo l’arrivo degli Albanesi in massa nei porti italiani, quasi un evento folkloristico, forse anche per come fu trattato dalla stampa italiana. La strage in mare, attuata durante un governo “progressista”, ci fa capire l’odio feroce che aleggia in ogni parte politica verso i “poveri” e come si fa presto a dimenticare gli episodi più brutali.

Indietro

4

Re: Proposta di partecipazione a un progetto di lettura ad alta voce durante il Premio Pieve 2023

MM

Martina Magri

(magrimartina@gmail.com)

24/8/2023 11:21

A boni.bb@virgilio.it

1 allegato

SELEZIONE LIRETA KATIAJ PER LETTURA PREMIO PIEVE 2023.docx

21 KB

-

–

SELEZIONE LIRETA KATIAJ PER LETTURA PREMIO

PIEVE 2023

(

La tragedia della motovedetta Katër i Radës

)

A proposito dei viaggi di speranza, ho dei ricordi che

mi toccano molto da vicino, con la motovedetta Katër i

Radës. Un altro tentativo di lasciare il paese non

riuscito. Eravamo io e Armand, poiché la bambina

neanche esisteva. La tragedia accadde nel canale di

Otranto nel marzo del 1997. La motovedetta Katër i

Radës con 120 persone a bordo affondò speronata da

una corvetta delle Marina

Militare Italiana. Sono state

tante le vittime.

57 – i morti, in gran parte donne e bambini!

24 – i corpi mai trovati!

34 – i superstiti!

Io prima di attraversare il mare con il gommone,

avevo provato a salire a bordo della Katër i Radës. Non

sò se, a parte me, ci sono state altre persone che

hanno rinunciato al viaggio proprio con la Katër i

Radës. Non riesco a darmi pace per quello che è

accaduto!

Non siamo riusciti a salire a bordo, anche se

mancava veramente poco. Ricordo mio marito che

parlava con questi signori che si occupavano della

gestione dei passeggeri prima di salire a bordo. Io ero

un pò distante da loro, c’era tanta gente che sparava di

continuo. Che confusione!

La motovedetta era strapiena di persone e loro

continuavano a far salire ancora gente. Mio marito

viene verso di me dicendomi: “ Dai vieni, saliamo che a

breve parte”. Lo guardo decisa e dico a lui che ho

cambiato idea, non volevo partire più. La motovedetta

era piccola per ospitare tale peso di gente, mi sono

spaventata!

Sembrava la barca del braccio di ferro. Lui mi dice:

“Ma sei matta? Loro sanno quello che fanno, sono

professionisti del mare. Dai saliamo! Dove troveremo

un’altra occasione così!” Non me la sono sentita di

salire a bordo della Katër i Radës….

Tutta la gente che era a bordo, scoppiava dalla

felicità. Nonostante mio marito fosse molto

amareggiato, abbandoniamo l’idea di attraversare il

mare con la motovedetta. Lui era molto arrabbiato con

me. Per colpa mia avevamo sprecato l’unica occasione

concreta per scappare dall’Albania.

Certo, esistevano i gommoni, ma non era la stessa

cosa, non trasmettevano la sicurezza

della Katër i

Radës, c’era comunque più probabilità di riuscita. Alla

fine a motovedetta parte e noi torniamo a casa.

All’indomani, come tutti, abbiamo visto tramite la

televisione la tragedia della motovedetta. Mi sono

sentita male!

Dovevamo essere anche noi a bordo, come alcuni dei

nostri vicini di casa che si sono imbarcati e poi hanno

perso la vita. In una famiglia furono in tre, abitavano

nel palazzo di fronte al nostro. Tutt’oggi non ci credo

che andò in questo modo.

grazie infinite cara Labarabara di seguirci e ancor più di fornirci documenti importanti, penso sia uno dei vari libri che fai per Pieve ( si dice così ? )-Un bell’abbraccio a te e alla bellissima, ciao cara, bruch.