San Sebastiano (1943)

San Sebastiano (1943)

Potrei

anche tornare alla stupenda fase

della pittura…

Sento già i cinque o sei

miei colori amati profumare acuti

tra la ragia e la colla dei

telai appena pronti…

L’interesse di Pasolini per la pittura ha radici profonde ed e’ intimamente legato alla sua sensibilità. La successiva produzione di poeta, di regista e anche di critico letterario, di polemista e di autore teatrale ne recano forte testimonianza. La «rivelazione» pittorica avvenne durante le lezioni di storia dell’arte di Roberto Longhi, nell’atmosfera fervente dei primi anni universitari a Bologna.

Se penso alla piccola aula […] in cui ho seguito i corsi bolognesi di Roberto Longhi, mi sembra di pensare a un’isola deserta, nel cuore di una notte senza più una luce. E anche Longhi che veniva, e parlava su quella cattedra, e poi se ne andava, ha l’irrealtà di un’apparizione. […] Solo dopo Longhi è diventato il mio vero maestro. Allora, in quell’inverno bolognese di guerra, egli è stato semplicemente la Rivelazione.

Le lezioni longhiane vertevano, «in quell’inverno di guerra», sui Fatti di Masolino e Masaccio; nello stesso periodo Longhi si stava occupando anche di Piero della Francesca, di pittura duecentesca e trecentesca e del Caravaggio: tutti elementi destinati a far parte del futuro museo ideale pasoliniano. Longhi rappresenta già allora per Pasolini lo spirito superiore della cultura e, soprattutto, un nuovo punto di riferimento intellettuale. Le meravigliose capacità istrioniche di Longhi, le sue gioiellerie severe, non son nulla in confronto al suo lucido, umile ascetismo di osservatore del moto delle forme. Al tempo della permanenza a Casarsa, la pittura non fu solamente un’esperienza teorica. Durante le vacanze, nel 1941, Pasolini conosce un allievo del veneziano Bruno Saetti, il pittore Federico De Rocco, che gli insegna a dipingere e che sarà sua guida nei primi tentativi.

Il tuo colore: sogno d’una pura

E squisita nazione, tono preesistente

Che ai magici angoli della tua natura

Margini d’una provincia muta e ardente,

muto e ardente, tu stendi – per tenace

scelta o modesta onestà? – là dove

la lingua è ormai dialetto, e tace

tra macchie d’alni e roveri,

annose rogge e assolati casali.

La grazia è resa, umiltà la fatica,

l’assoluto un intenso vibrare di fondali

dietro le fresche immagini di una vecchia vita.

Alcuni paesaggi metafisici alla De Pisis sono i primi risultati dell’esercizio pittorico pasoliniano, caratterizzato in seguito dai famosi Autoritratto con la vecchia sciarpa del 1946 e Autoritratto con il fiore in bocca del 1947. A Casarsa sono conservati alcuni dipinti friulani: si tratta di disegni a inchiostro su carta, bozzetti di figure friulane con una netta preferenza per la vita della gioventù. Il Pasolini degli anni friulani scriveva e dipingeva con la stessa intensità e con lo stesso impegno.

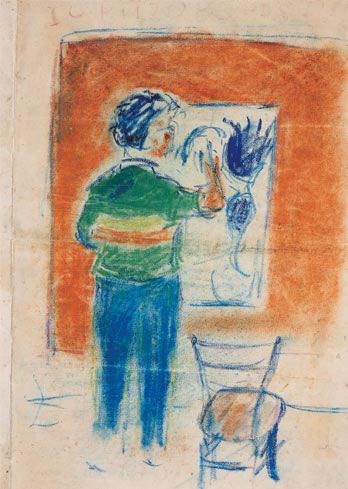

Autoritratto in veste di pittore

Autoritratto in veste di pittore

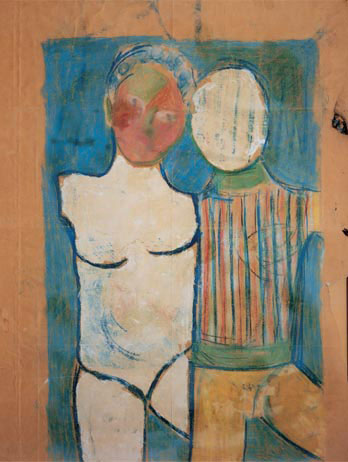

Due giovani

Due giovani

Ritratto della cugina Franca.

Ritratto della cugina Franca.

-

- 25 giugno 2013

Pier Paolo Pasolini. L’opera poetica, narrativa, cinematografica, teatrale e saggistica →

Giovedì 27 giugno alle ore 18 presso la Libreria Editrice Goriziana di Corso verdi 67 a Gorizia, in… - 23 giugno 2013

I racconti di Susanna in lettura →

Sarà organizzata anche quest’anno al Centro Studi Pasolini di Casarsa la maratona pasoliniana di … - 11 giugno 2013

Festa letteraria per Fabio Muccin →

Omaggio letterario a Casarsa, dove, alle ore 18 di sabato 15 giugno, il Centro Studi Pier Paolo Paso… - 4 giugno 2013

Una Cartolina spagnola →

“Il 5 maggio 2013, in occasione della presenza a Casarsa di Enrique Irazoqui e Giacomo Morante…

- 25 giugno 2013

Non mi ero mai soffermato sulla pittura di Pasolini ( che richiama De Pisis, com’ è stato detto ). Ho apprezzato molto questo tuo post, cara Chiara.